Wen wir ehren

Unsere Preise für Menschen mit besonderem ethischen Engagement

Im Sinne ihres Auftrags, Menschlichkeit und Dialog über alle Grenzen zu fördern, ehrt die Akademie ihrerseits auch Menschen, die sich um diesen Dialog, um Gerechtigkeit und Frieden und Menschenwürde verdient gemacht haben. In Zusammenarbeit mit der Universität Tübingen und mit der Georges-Anawati-Stiftung vergibt sie Preise sowohl an etablierte Personen mit besonderem ethischen, vorbildhaften Engagement, als auch an junge Wissenschaftler:innen, die sich auf diesen Weg gemacht haben. Sie tut das auch im Gedenken an ihren Gründungsdirektor Alfons Auer, Professor in Tübingen und einer der größten deutschsprachigen Moraltheologen des 20. Jahrhunderts.

Alfons-Auer-Ethik-Preis

Verliehen seit 2015 alle zwei Jahre, dotiert mit 25 000 Euro, gestiftet von Unternehmer Siegfried Weishaupt, auf den Spuren des großen Moraltheologen und ersten Akademiedirektors Alfons Auer.

Essay-Preis der Studienwoche

Für Studierende im Horizont der christlich-islamischen Beziehungen. Im Gedenken an den ägyptischen Dominikaner und Islamforscher Georges Anawati.

Aleksandr-Men-Preis

Verliehen bis 2013 an Personen, die sich um interkulturelle Vermittlung zwischen Russland und Deutschland verdient gemacht haben. Unter anderem an Lew Kopelew und Michail Gorbatschow.

Der Alfons Auer Ethik-Preis

Für besonderes Engagement in Religion, Wissenschaft oder Gesellschaft

Über den Alfons-Auer-Ethik-Preis

Über den Alfons-Auer-Ethik-Preis

„Alfons Auer war einer der bedeutendsten Moraltheologen während und nach dem II. Vatikanischen Konzil". Mit diesen Worten würdigte die Katholische Fakultät der Universität Tübingen den in Schwendi-Schönebürg bei Biberach geborenen Priester und vielfach ausgezeichneten Theologie-Professor bei seinem Tod am 19. November 2005. Auer gilt nicht nur als einer der wichtigsten deutschsprachigen Moraltheologen des 20. Jahrhunderts, er leitete von 1951 bis 1953 auch als Gründungsdirektor die Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Von 1966 bis zu seiner Emeritierung war er Ordinarius für Moraltheologie an der Universität Tübingen.

Aus Anlass seines 100. Geburtstages (*8. Februar 1915) und zehnten Todestages hat der in Schwendi ansässige Unternehmer Siegfried Weishaupt den mit 25.000 Euro dotierten Alfons Auer Ethik-Preis gestiftet, der alle zwei Jahre von der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart und der Universität Tübingen vergeben wird. Mit dem Preis werden Persönlichkeiten geehrt, die sich durch ein besonderes ethisches Engagement im religiösen, wissenschaftlichen oder gesellschaftlichen Bereich hervorgetan haben.

Der Stifter Siegfried Weishaupt

Der Stifter Siegfried Weishaupt

Seit 1982 leitet Siegfried Weishaupt im oberschwäbischen Schwendi – dem Geburtsort von Alfons Auer – das von seinem Vater gegründete Familienunternehmen „Max Weishaupt GmbH“, das mit etwa 3400 Mitarbeitenden zu den Weltmarktführern in der Feuerungstechnik, bei Solartechnik, Wärmepumpen und Gebäudeautomation gehört.

Bekannt geworden sind Siegfried Weishaupt und seine Frau Jutta als große Kunstfreunde, Sammler, Mäzene und Architektur-Förderer. Ihre Sammlung moderner Kunst – mit, unter vielen anderen, Werken von Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Keith Haring – gehört zu den bedeutendsten in Baden-Württemberg. Gezeigt wird sie in der privaten „Kunsthalle Weishaupt“, dem städtebaulichen Schlusspunkt des preisgekrönten „Gesamtprojekts Neue Mitte Ulm“.

Auf dem Werksgelände Schwendi baute der New Yorker Stararchitekt Richard Meier das „Weishaupt-Forum“, das heute als zentrales Schulungs-, Ausstellungs- und Sozialgebäude des Unternehmens dient.

Siegfried Weishaupt zählt ferner zu den Gründungsförderern der privaten Zeppelin Universität in Friedrichshafen am Bodensee, er hält 10 % am Kapital der Trägergesellschaft.

(mit Informationen u.a. aus wikipedia)

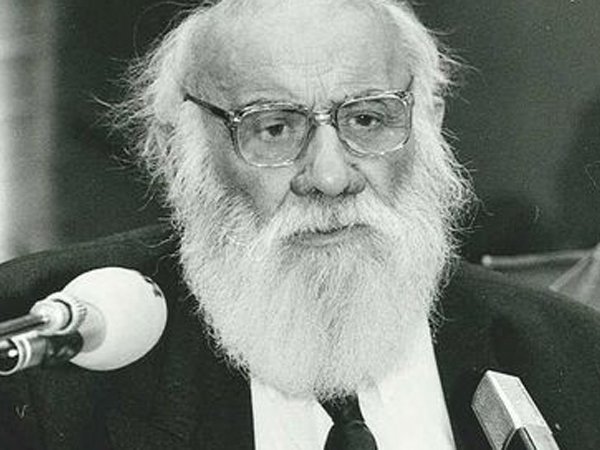

Alfons Auer

Alfons Auer

In den Tübinger Universitätsreden zu Alfons Auers 90. Geburtstag 2005 ist auch ein Beitrag von ihm selbst abgedruckt, in welchem er schreibt:

„Im Dasein eröffnet sich uns die Grundchance, ein Mehr an Vernunft, Freiheit und Solidarität in dem uns anvertrauten Stück Welt zu hinterlassen, als wir darin angetroffen haben.“ Darin folgt er seinen Vorgängern in Tübingen Franz Xaver Linsenmann und Theodor Steinbüchel sowie dem Humanisten Erasmus von Rotterdam und Teilhard de Chardin, der für ihn den prophetischen Hintergrund der Aufbruchstimmung des 2.Vatikanischen Konzils darstellte und dessen Bild in seinem Dienstzimmer hing.

Der am 1915 geborene Priester aus dem Oberland (Schönebürg-Schwendi bei Biberach a.d.Riß, die Heimat, deren Ehrenbürger er ist und wo er am 26. November 2005 beerdigt wurde) war Vikar in Stuttgart, Studentenseelsorger in Tübingen, mitgründender Akademiedirektor der Diözesakademie in Stuttgart-Hohenheim, bevor er, nach Tübinger Promotion (über F.X.Linsenmann) und Habilitation (über Erasmus von Rotterdam) seiner erste Professorenstelle für Moraltheologie in Würzburg (1955-1966) erhielt.

Dann kehrte er nach Tübingen zurück, wo er 1980 emeritiert wurde und wo er, begleitend zu seinem akademischen Leben, stets auch als Prediger tätig war, noch im Alter das „Tübinger Forum“ für Akademiker mit begründend und mit begleitend. Auer entwickelte einen eigenen unauswechselbaren Sprachstil, über lange Jahre hinweg predigte er sonntags in der Kapelle „Auf dem Sand“. Sprachverantwortung war ihm stets wichtig, deswegen arbeitete er sorgfältig am mündlichen und schriftlichen Wort. Auch dadurch gelang ihm ein „Mehr an Vernunft, Freiheit und Solidarität“ in der Glaubenseinsicht und in der ethischen Anleitung zum Handeln.

Er scheute nie davor zurück, die Worte der Schrift und die Geheimnisse des christlichen Glaubens an der zeitgenössischen Vernunft zu messen. Er gab sie nie auf, aber er wollte wissen, wie sie sich vor unserem Bewußtsein behaupten können. Glauben sollte das Denken bewegen und sich als Befreiung in Solidarität bewähren. Es ist heute kaum zu ermessen, wie befreiend seine in Tübingen nach 1967 entwickelte Theologische Ethik auf die Studierenden wirkte, die in Scharen in seine Seminare strömten, wo sie vor allem lernten, die christlichen moralischen Motive im Medium einer interdisziplinären wissenschaftlichen Welt zu untersuchen und zu überprüfen. Gewiss ist die damalige Aufbruchstimmung verloren gegangen, hat sich an mancher Reformunwilligkeit aufgerieben. Geblieben ist Auers Ermunterung zu mehr Vernunft, Freiheit und Solidarität.

„Das Ethische“, sagte Alfons Auer, „meldet sich nicht als Oktroi ´von außen` oder ´von oben`. Es meldet sich als Implikat der Wirklichkeit.“ Das war seine Vorstellung, die er in seinen vielgelesenen Büchern über den „weltoffenen Christen“(1961), über die „Autonome Moral“(1971), über die „Umweltethik“(1985) und zuletzt über das Altern (1995) entwickelt hat. Er verstand die Wirklichkeit als Prozess und als Geschichte. Darin sah er Erfahrungen und Lernvorgänge, die den bleibenden Wahrheiten eine neue Sprache ihrer Erkundung ermöglichen. In der Erneuerung der katholischen Moraltheologie nach dem Konzil ist er eine weithin sichtbare und verehrte Größe geworden. Er erhielt die Ehrendoktorate von Frankfurt und Wien.

Unter dem Titel: „Ist die Kirche heute noch ethisch bewohnbar`?“ las er ein päpstliches Dokument „stellvertretend mit den Augen jener Katholiken, die sich zwar kirchlich engagieren, die sich aber mit ihren ethischen Vorstellungen nicht mehr bei ihr zuhause fühlen.“ Trotz aller auszuhaltenden Spannungen betrachtete Auer die Kirche als „heimatstiftend“, insofern „sie ein umfassendes Sinnverständnis vermittelt, mit dem man leben und sterben kann“. Dafür war er ein wahrer Professor (ein „Bekenner“) als akademischer und pastoraler Zeuge.

von Dietmar Mieth

Quelle: uni-tuebingen.de/fakultaeten/katholisch-theologische-fakultaet/fakultaet/auer-preis/alfons-auer/

Die Preisträger:innen

2022: Professorin Leela Gandhi

Neue, postkoloniale Ethik

Geehrt wird die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Professorin Leela Gandhi. Der Preis, so erklärt die Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Tübingen, würdige insbesondere Frau Gandhis innovative Arbeiten zur Postkolonialen Ethik und Politischen Theorie. Von den Ansätzen Mahatma Gandhis her, dessen Nachfahrin sie ist, entwickle sie eine kreative Ethik, die kritisch und konstruktiv an neuen Formen der Gewaltlosigkeit und an der Überwindung jener Schädigungen und Verletzungen arbeite, die der Kolonialismus auch in postkolonialen Welten hinterlassen hat. Als ausgezeichnete Denkerin und offene Gesprächspartnerin seien ihre Arbeiten auch für die christlich-theologische Ethik von fundamentaler Bedeutung. Lesen Sie mehr hier.

2019: Mary McAleese

Eine Brückenbauerin

Die Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Tübingen und die Akademie würdigen die ehemalige Präsidentin Irlands für ihr Engagement für Frauen und die moralische Erneuerung der Kirche. Die frühere Präsidentin der Republik Irland, Professor Mary McAleese, hat dieses Jahr den „Alfons Auer Ethik-Preis“ erhalten. Damit würdigen Universität und Akademie ihr Engagement als Christin und Wissenschaftlerin bei der Umsetzung ethischer Werte in der politischen Praxis. Mehr

2017: Professor Heiner Bielefeldt

Ein Kämpfer für die Menschenrechte

Professor Heiner Bielefeldt ist mit dem Alfons Auer Ethik-Preis geehrt worden. Professor Dr. Dr. h.c. Heiner Bielefeldt ist ein hochgebildeter und von der Wissenschaft nicht minder hoch geschätzter Theologe, Philosoph und Historiker. Professorin Johanna Rahner, die Dekanin der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen, bezeichnete ihn bei der Festveranstaltung im Audimax der Neuen Aula als „einen der profiliertesten und engagiertesten Vertreter der philosophischen Begründung der Menschenrechte.“ Bielefeldt ist nach den Worten der Münsteraner Professorin Marianne Heimbach-Steins, die die Laudation auf den Preisträger hielt, zudem „ein Grenzgänger und Brückenbauer“. Mehr

2015: Professor Dr. Charles Taylor

Der kanadische Sozialphilosoph war der erste Preisträger

Er ist bekannt für seine Schriften zur Entstehung der Moderne und ihrer Brüche sowie zum Verhältnis von Säkularität und Religion. Taylor engagierte sich in Kanada politisch für die Rechte von Minderheiten und das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen in einem demokratischen Gemeinwesen. Mehr

Essay-Preis der Studienwoche

Junge, unverbrauchte Ideen für eine Zukunft im Dialog, im christlich-islamischen und darüber hinaus

Die Teilnahme an der Studienwoche „Christlich-Islamische Beziehungen im europäischen Kontext“ ist an einen zusätzlichen Essaywettbewerb geknüpft. Dieser Wettbewerb findet im Zusammenarbeit mit der Georges-Anawati-Stiftung statt, alle Essays werden von der Stiftung bewertet, wobei die drei besten mit einem Preisgeld prämiert werden. Die Georges-Anawati-Stiftung möchte mit diesen Preisen junge WissenschaftlerInnen mit Forschungsschwerpunkt christlich-islamische Beziehungen fördern.

Durch das Verfassen eines Essays werden die TeilnehmerInnen dazu angehalten, sich mit einem Themenkomplex des christlich-islamischen Dialogs zu beschäftigen. Ausgangspunkt für den Essay ist in der Regel ein Problem, eine strittige Frage oder eine These, die dann bewusst subjektiv diskutiert werden soll. Inhaltlich sind die Studierenden frei in der Wahl des Themas.

Die GewinnerInnen des Essay-Wettbewerbs werden jeweils an der im Folgejahr stattfindenden Fachtagung des Theologischen Forums Christentum - Islam ausgezeichnet.

Alle Gewinner:innen-Essays der Studienwochen als Download

Alle Gewinner:innen-Essays der Studienwochen als Download

| Dateiname | Dateigröße | Geändert |

|---|---|---|

|

2022_Platz3_Pohl_Chiara.pdf

3. Preis 2022 Chiara Pohl: Paradigmen des Streitens für einen Dialog des Friedens am Beispiel der christlich-islamischen Beziehungen | 209 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2022_Platz3_Fischer_Karolin.pdf

3. Preis 2022 Karolin Fischer: Mit dem einen Gott für ein gerechtes Europa Vom Dialog zu einer gemeinsamen christlich-islamischen Sozialethik | 198 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2022_Platz2_Begic_Armin.pdf

2. Preis 2022 Armin Begic: Gender-Mania?! Reflexionen zu Herausforderungen, Chancen und Grenzen aktueller Gender-Problematiken für Christentum und Islam | 159 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2022_Platz1_Krassnitzer_Simone_Katharina.pdf

1. Preis 2022 Simone Katharina Kraßnitzer: Mach nicht so ein Theater – sei Theater! | 610 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2021_Platz3_Tayeb_Mahmoud.pdf

3. Preis 2021 Mahmoud Tayeb: Die „Goldene Regel“ des interreligiösen Dialogs Ist es sinnvoll die „Goldene Regel“ des „Parlaments der Weltreligionen“ auf einen interreligiösen Dialog anzuwenden? | 379 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2021_Platz3_Skowronek_Martin.pdf

3. Preis 2021 Martin Skowronek: Dialog – Schutz für Pflegekräfte und Erhalt der Würde muslimischer Patient*innen?! Der praktische Wert des interreligiösen Dialogs am Beispiel der Pflege | 233 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2021_Platz2_Friedli_Jonas.pdf

2. Preis 2021 Jonas Friedli: Auf ‘Augenhöhe’ mit der Moral der Geschichte? | 258 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2021_Platz1_Radon_Sarah.pdf

1. Preis 2021 Sarah Radon: Mit Kopftuch und Bart bekommen wir keine Wohnung. Narrative und Stereotypen im interreligiösen Dialog | 707 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2020_Platz3_Beybutova_Emilia.pdf

3. Preis 2020 Emilia Beybutova: Essay zum Thema: Die Rolle der Ambiguität im interreligiösen Dialog | 416 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2020_Platz2_Jung_Henriette.pdf

2. Preis 2020 Henriette Jung: Digitaler Dialog - Muslimische und christliche Inhalte in sozialen Netzwerken | 598 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2020_Platz1_Gniffke_Larissa.pdf

1. Preis 2020 Larissa Gniffke: „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ Epistemische Demut als Diskurstugend im christlich-islamischen Dialog | 239 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2019_Platz3_Feuerriegel_Denise.pdf

3. Preis 2019 Denise Feuerriegel: Be-wahr-ung als Bewährung des Eigenen? Kritische Reflexionen schöpfungstheologischer Verortungen des Menschen aus christlicher und islamischer Perspektive | 306 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2019_Platz2_Rueschenschmidt_David.pdf

2. Preis 2019 David Rueschenschmidt: Integration – Dialog – Integrationsdialog? Zeithistorisch akzentuierte Perspektiven auf sozialintegrative Potentiale des christlich-islamischen Dialogs | 245 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2019_Platz1_Hillenbrand_Barbara.pdf

1. Preis 2019 Barbara Hillenbrand: Vulnerabilität als Chance im interreligiösen Dialog | 199 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2018_Platz3_Schulz_Carolin.pdf

3. Preis 2018 Carolin Schulz: BEGRIFFE BEGREIFEN DER INTERRELIGIÖSE DIALOG AUS EINER POSTSTRUKTURALISTISCHEN PERSPEKTIVE | 235 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2018_Platz2_Flack_Robin.pdf

2. Preis 2018 Robin Flack: Ein christlich-islamischer Dialog der Befreiung: für ein gemeinsames solidarisches Handeln | 328 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2018_Platz1_Walker_Vanessa.pdf

1. Preis 2018 Vanessa Walker: „Natürliche Gotteskompetenz“ und fiṭra als Ausgangspunkte einer gemeinsamen abrahamitischen Religionsanthropologie? | 304 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2018_Laudatio_Hahn_Konrad.pdf

2018 Konrad Hahn Laudatio | 79 KB | 04.04.2024 10:00 |

|

2017_Platz3_Bohne_Moritz.pdf

3. Preis 2017 Moritz Bohne: Ästhetik als Chance für den interreligiösen Dialog | 278 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2017_Platz2_Sieveke_Annalena.pdf

2. Preis 2017 Annalena Sieveke: Die Dekonstruktion binärer Kategorien als Chance für den christlich-islamischen Dialog Das Aufbrechen von Geschlechterhierarchien als Desiderat muslimischer und christlicher Theologinnen | 177 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2017_Platz1_Steixner_Mathias.pdf

1. Preis 2017 Mathias Steixner: God has left the building – Gott begegnen im interreligiösen Dialog? | 180 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2017_Laudatio_Hahn_Konrad.pdf

2017 Konrad Hahn Laudatio | 57 KB | 04.04.2024 10:00 |

|

2016_Platz3_Schmidt_Benedikt.pdf

3. Preis 2016 Benedikt Schmidt: Anerkennung religiöser Identität?! | 308 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2016_Platz1_Zelter_Yvonne.pdf

1. Preis 2016 Yvonne Zelter: Der Christlich-Islamische Dialog als Notwendigkeit einer „intra- und interkulturellen Standortbestimmung“ in der Medizinethik | 455 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2015_Platz3_Mathieu_Richard.pdf

3. Preis 2015 Richard Mathieu: Möglichkeiten und Grenzen interreligiöser Bioethik. Diskursethische Überlegungen zum christlich-islamischen Dialog. | 350 KB | 04.04.2024 10:00 |

|

2015_Platz2_Becker_Gudrun.pdf

2. Preis 2015 Gudrun Becker: Gott in Fremdem? Die Erfahrung von Fremdheit im interreligiösen Dialog | 236 KB | 04.04.2024 10:00 |

|

2015_Platz1_Sander_Amrei.pdf

1. Preis 2015 Amrei Sander: Berührungspunkte feministischer islamischer und christlicher Theologie | 61 KB | 04.04.2024 10:00 |

|

2014_Platz3_Coskun_Ayse.pdf

3. Preis 2014 Ayse Coskun: Der interreligiöse Dialog― ein Ritual? | 127 KB | 04.04.2024 10:00 |

|

2014_Platz2_Braun_Joachim.pdf

2. Preis 2014 Joachim Braun: ORIENTALISCHE CHRISTEN: IDENTITÄT(SKRISEN) ZWISCHEN OST UND WEST | 226 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2014_Platz1_Neulinger_Michaela.pdf

1. Preis 2014 Michaela Neulinger: Vom „hairy heart“ zum „hörenden Herzen“ Plädoyer für Verwundbarkeit als Grundhaltung christlich-muslimischen Dialogs | 322 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2013_Platz3_Holbein_Christoph.pdf

3. Preis 2013 Christoph Holbein: Gemeinsam Frieden gestalten. Das konfliktpräventive Potential religiöser Gemeinschaften - Überlegungen im Anschluss an die Lage in Bosnien und Herzegowina | 824 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2013_Platz2_Heupts_Cordula.pdf

2. Preis 2013 Cordula Heupts: Ästhetische Offenbarung? - Die Rezitation des Koran als Anlass, das Herzstück des Islam und das Potential der geistlichen Musik zu entdecken | 147 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2013_Platz1_Staebler_Tobias.pdf

1. Preis 2013 Tobias Staebler: Amöben - Versuch über das Verhältnis von Theologie und religiöser Identität im interreligiösen Dialog | 72 KB | 04.04.2024 10:00 |

|

2012_Platz3_Uzunali_Ayse.pdf

3. Preis 2012 Ayse Uzunali: Vorurteile und Reduktion von Komplexität | 238 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2012_Platz3_Struss_Phillipp.pdf

3. Preis 2012 Phillipp Struss: Jesusgebet und Dhikr Annäherungen und Abgrenzungen aus christlicher Sicht | 205 KB | 04.04.2024 10:00 |

|

2012_Platz2_Autenrieth_Katharina.pdf

2. Preis 2012 Katharina Autenrieth: Kompromissloser Glaube – ein Geschenk Oder: Warum uns das Kompromisslose lieb und teuer ist | 151 KB | 04.04.2024 10:00 |

|

2012_Platz1_Pappert_Katharina.pdf

1. Preis 2012 Katharina Pappert: Toleriere ich noch oder lebe ich schon im Dialog? | 301 KB | 04.04.2024 10:00 |

|

2012_Laudatio_Klautke_Heinz.pdf

2012 Laudatio Heinz Klautke | 437 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2011_Pressemitteilung_Essaywettbewerb.pdf

2011 Pressemitteilung Essaywettbewerb | 69 KB | 04.04.2024 10:00 |

|

2011_Platz3_Benedikt_Susanne.pdf

3. Preis 2011 Susanne Benedikt: „Du sollst Dir kein Bild machen“ Oder warum Bilder im interreligiösen Dialog notwendig sind | 118 KB | 04.04.2024 10:00 |

|

2011_Platz2_Wahle_Josefine.pdf

2. Preis 2011 Josefine Wahle: Des Weisen neue Kleider - oder zur Bedeutung des Humors für den christlich-islamischen Dialog Josefine Wahle | 206 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2011_Platz1_Rudert_Cristiane.pdf

1. Preis 2011 Cristiane Rudert: „Hilfe, die Muslime wollen unsere Kultur recht-leiten*!“ oder: „Wir sind doch alle in Abrahams Schoß!“ Wie hält man einen interreligiösen Dialog? Und wozu? Müssen wir das? Können wir das? | 186 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2011_Laudatio_Klautke.pdf

2011 Heinz Klautke Laudatio | 66 KB | 04.04.2024 10:00 |

|

2010_Platz3_Heering_Kornelius.pdf

3. Preis 2010 Kornelius Heering: Der Begriff der Absicht in der islamischen und christlichen Sichtweise | 158 KB | 04.04.2024 10:00 |

|

2010_Platz2_El-Heliebi_Chalid.pdf

2. Preis 2010 Chalid El-Heliebi: Kulturelle Pluralität und Differenzierung Was sind „Die Muslime“ und warum müssen sie integriert werden? | 24 KB | 04.04.2024 10:00 |

|

2010_Platz1_Qubaja_Ulrike.pdf

1. Preis 2010 Ulrike Qubaja: Versicherheitlichung von Muslimen in Deutschland | 173 KB | 04.04.2024 10:01 |

|

2009_Pressemitteilung_Essaywettbewerb.pdf

2009 Pressemitteilung Essaywettbewerb | 96 KB | 04.04.2024 10:00 |

|

2009_Platz3_Najdi_Fatima.pdf

3. Preis 2009 Fatima Najdi: Frontenloser Konflikt | 71 KB | 04.04.2024 10:00 |

|

2009_Platz2_Bassimir_Anja-Maria.pdf

2. Platz Anja-Maria Bassimir: Identität im Interreligiösen Dialog | 34 KB | 04.04.2024 10:00 |

|

2009_Platz1_Bryde_Gwen.pdf

1. Preis 2009 Gwen Bryde: Wie verletzt man ein religiöses Gefühl? Einige Anmerkungen für den interreligiösen Dialog | 77 KB | 04.04.2024 10:00 |

|

2007_Platz2_Lenke_Sandra.pdf

2. Preis 2007 Sandra Lenke: Nicht Herr im eigenen Haus? Christliche Selbstbesinnung als Beitrag zum interreligiösen Dialog | 96 KB | 04.04.2024 10:00 |

|

2007_Platz1_Rochdi_Amin.pdf

1. Preis 2007 Rochdi Amin: „Von Schweinefleisch wird mir immer schlecht“ Jung – Bayerisch – Muslim | 26 KB | 04.04.2024 10:00 |

|

2007_Laudatio_Klautke_Heinz.pdf

Laudatio 2007 Heinz Klautke | 115 KB | 04.04.2024 10:00 |

Aleksandr-Men-Preis

Der Aleksandr-Men-Preis wurde bis 2013 an Personen verliehen, die sich um die interkulturelle Vermittlung zwischen Russland und Deutschland im Interesse des friedlichen und humanen Aufbaus des europäischen Hauses verdient gemacht haben.

Aufgrund des immer stärkeren Versuchs der russischen Regierung, die Auswahl der Preisträger zu beeinflussen, haben wir die Vergabe dieser Auszeichnung eingestellt.

Gemäß der oben genannten, ersten Perspektive wurden Personen für den Preis ausgewählt, wobei ihr Werk und ihre Verdienste im Mittelpunkt standen. Sie wurden mit einem Artikel, den sie selbst verfasst hatten oder der über sie verfasst wurde, in der „Zeitschrift für Ausländische Literatur" (Moskau) und in einem geeigneten Medium in Deutschland vorgestellt. Der weit gefasste Begriff Kultur umfasste auch die Bereiche der sittlich-religiösen Werte, der Ökumene der Religionen, der Philosophie und der Theologie. Der Preisträger konnten aus Russland, den GUS-Staaten oder aus Deutschland stammen.

„Als Frau Genijewa das Archiv der ermordeten Vaters Alexandr ordnete, fand sie einen Zettel. Auf diesem Zettel wurde das Projekt eines Kulturpreises entworfen. Alexandr Men wollte mit Gleichgesinnten einen Preis stiften, um hervorragende Beiträge zur kulturellen und geistlichen Annäherung der Völker zu ehren. Einer Eingebung folgend haben zur gleichen Zeit die katholische Akademie Rottenburg-Stuttgart und die Zeitschrift ,Ausländische Literatur‘ eine ähnliche Initiative entwickelt, die jetzt dank Unterstützung realisiert werden kann."

(Boris Chlebnikow, „Der schwere Weg zum Dialog“ zur ersten Verleihung des Preises 1995 in Moskau)

Informationen zu Aleksandr Men und Gemeinsame Trägerschaft

Informationen zu Aleksandr Men und Gemeinsame Trägerschaft

Aleksandr Men

Aleksandr Men, geboren 1935, war ein russisch-orthodoxer Erzpriester in Russland. Der Humanist und Brückenbauer zwischen den Kulturen und Weltreligionen hat insgesamt zehn Bücher veröffentlicht. Doch sie alle mussten im Ausland gedruckt werden und waren vor der Wende in Russland verboten. Unter ständiger Beobachtung des KGB , mit Hausdurchsuchungen und Vorladungen schikaniert, lebte er dreißig Jahre lang als Vikar auf dem flachen Land. Erst 1989, unter Gorbatschow, durfte er Priester werden - ein Preis für seine Unangepasstheit in einer systemangepassten Kirche.

1990 wurde Aleksandr Men ermordet - auf dem Weg zum Sonntagsgottesdienst in seiner Pfarrkirche. Der Mord ist bis heute ungeklärt, doch ist es ein offenes Geheimnis, dass er Nationalisten und Antisemiten im Staat verhasst war. Sie beschuldigten ihn der "inneren Zersetzung" der russisch-orthodoxen Kirche, nur weil er die gemeinsamen Wurzeln von Christentum und Judentum betonte, die gemeinsamen Werte der unterschiedlichen Religionen hervorhob. Durch seine zunehmende Popularität nach der Wende in Russland wurde er diesen rechtsextremen Kräften nur noch lästiger. Jedoch bei vielen Menschen, insbesondere bei Künstlern, Literaten, Intellektuellen in Moskau, ist Aleksandr Men auch nach seinem Tod nicht in Vergessenheit geraten.

Insgesamt 10 Bücher hat er veröffentlicht - Glaubensbücher für Menschen, die jahrzehntelang ohne religiöse Unterweisung gelebt hatten und sich erst Ende der achtziger Jahre wieder ohne Angst vor Repression in die Kirchen wagen konnten. Mens bekanntestes Werk, DER MENSCHENSOHN - EINE EINFÜHRUNG INS CHRISTENTUM, avancierte zum Bestseller, freilich erst im freien Russland nach der Wende von 1991.

In der alten Sowjetunion, die den Staatsatheismus im Wappen führte, fanden seine Bücher keine Verleger. Seine Manuskripte wanderten über diplomatische Kanäle ins Ausland und kehrten als verbotene Literatur wieder zurück, wurden kopiert, abgeschrieben und gingen von Hand zu Hand. Für die Zeitgenossen der siebziger und frühen achtziger Jahre, die dem Sowjetsystem kritisch gegenüberstanden und sich auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens befanden, wurde er zum Hoffnungsträger, zum spirituellen Pendant zu Andrej Sacharow, dem Bürgerrechtler. (vgl. Monika Kemen) Seit seiner Ermordung im Jahr 1990 wurde er immer mehr zu einer Symbolfigur einer sich erneuernden russisch-orthodoxen Kirche und der Begegnung der verschiedenen Kulturen, denn - so ein Kernsatz seiner Rede an der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart im Mai 1990 - "die Kulturschaffenden haben eine große Verantwortung bei der Vermittlung ihres eigenen Beitrages zur künftigen Ökumene".

Gemeinsame Trägerschaft des Preises

- Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Stuttgart/Weingarten

- Allrussische Bibliothek für Ausländische Literatur, Moskau (zus. mit Kreis der Freunde von Aleksandr Men)

- Europäische Akademie für Zivilgesellschaft, Moskau

- Institut für Osteuropäische Geschichte und Landeskunde der Universität Tübingen

- Lehrstuhl für Slavische Philologie/Literaturwissenschaft am Slavischen Seminar der Universität Tübingen

- Zeitschrift für Ausländische Literatur, Moskau