Der Synodale Weg hat eine Reihe von Papieren beschlossen. Was muss geschehen, damit aus ihnen eine echte Reform wird und die katholische Kirche aus ihrer tiefen Krise herauskommt? Und zwar ganz konkret, vor Ort? Damit hat sich in Stuttgart-Hohenheim eine Akademietagung beschäftigt. „Wirksame Wegmarken“, so die Überschrift, wollte sie setzen.

Von Paul Kreiner

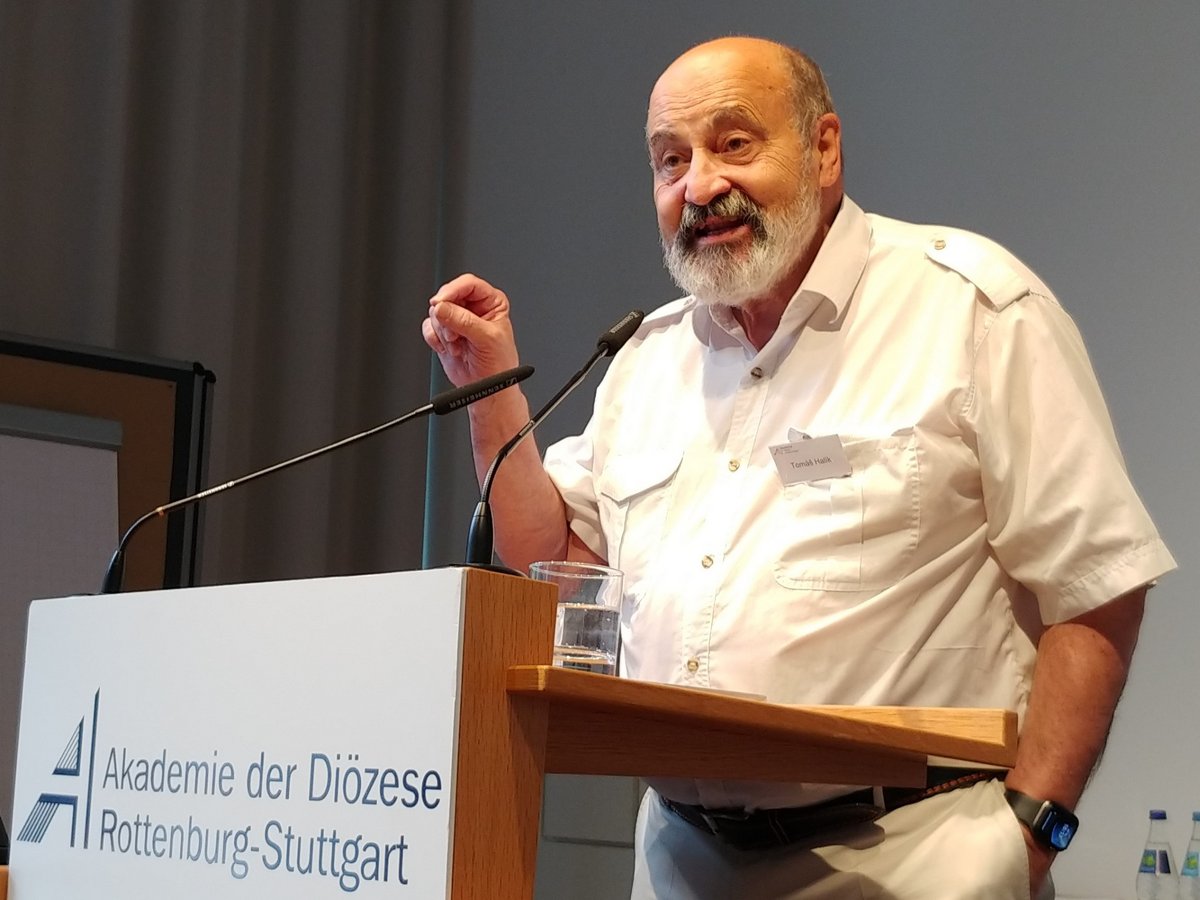

Tief enttäuscht sei er, sagt der tschechische Theologe Tomáš Halík, und dem Publikum bleibt die Spucke weg. „Alles sehr oberflächlich, sehr wenig radikal, alles im Rahmen des alten klerikalen Systems.“ Halík ist eingeladen worden, die Reformtagung der Diözesanakademie mit seiner Expertise zu beobachten, zu begleiten, zu beraten. Nun hat er sich einen ganzen Tag angehört, was die rund 120 Teilnehmenden von den Kirchenoberen verlangen. „Forderungen, Forderungen, immer nur Forderungen“ sagt er, „was der Bischof oder der Papst machen soll“. Das ist für Halík keinerlei Weiterentwicklung, das erneuert die Kirche nicht: „Wir verschieben nur die Liegestühle auf der Titanic.“

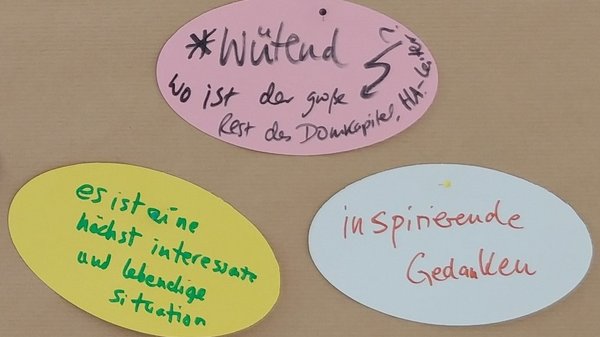

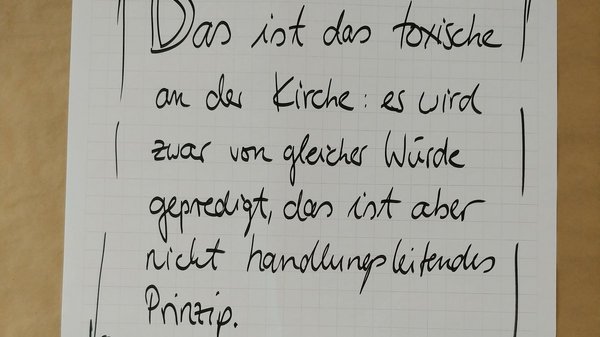

Seelsorgende, Fachtheolog:innen, Vertreter:innen des Diözesanrats und der Kirchenleitung, Hauptamtliche und viele Ehrenamtliche waren im Tagungszentrum Hohenheim zusammengekommen – um gerade bei den Themen „Macht und Gewaltenteilung in der Kirche“ sowie bei „Frauen in Diensten und Ämtern“ ihren Frust über den aktuellen Stand der Kirchendinge abzulassen. „Ich bin es leid, ich lasse mich nicht mehr von klerikalen Machtmenschen gängeln“, sagte beispielsweise eine Gemeindereferentin. „Ich erlebe Stillstand und rückläufige Tendenzen“, eine andere. Die „Kultur des Umgangs miteinander“ sei eine „ständige Herausforderung.“ Was eine stärkere Beteiligung der Laien, gerade auch der Frauen, nicht nur an Beratungen innerhalb der Kirche betrifft, sondern auch an Entscheidungen – „in Wahrheit sind wir davon abhängig, wie der Bischof oder der Pfarrer tickt“ – so lägen alle Argumente nicht erst seit dem Synodalen Weg auf dem Tisch, sondern schon seit der Würzburger Synode von vor fünfzig Jahren: „Diesen Stand haben wir wieder erreicht.“ Und was verhindert eine Reform? Machtinteressen. Systemerhaltung. So hieß es.

Geschlechtergerechte Kirche als Ziel

Gerade engagierte Frauen waren es, die in Hohenheim den Ton angaben. Da war viel von „Selbstermächtigung“ die Rede: „Fragen wir doch nicht immer nach Erlaubnis, ob wir was tun dürfen oder nicht! Hören wir auf, brav zu sein.“ Wobei eine andere ergänzte: „Wieso Selbstermächtigung? ? Wieso soll dauernd ich was tun?“ Umstritten blieb, ob Frauen wirklich die (Weihe-)Ämter anstreben sollten, die Männer gerade innehaben; die einen wollten, die anderen nicht: „Dann fixiert sich die Kirche weiterhin auf ein priesterliches Amt.“ Und das Priestertum sei „ein auslaufendes Modell“, ergänzte ein pensionierter Pfarrer. Schwester Nicola Maria Schmitt, Mitglied im Synodalen Weg, sah wie viele andere im aktuellen „Abwärtstrend“ durchaus die Chance für eine „geschlechtergerechte Kirche“: Männer würden sowieso immer weniger. „Wir müssen raus aus der Depression.“

Eigentlich genießen Ungeweihte in Rottenburg-Stuttgart viel mehr innerkirchliche Beteiligungsrechte als in anderen Diözesen. Der Diözesanrat hat das Haushaltsrecht; in den Gemeinden ist der Pfarrer stärker an die Mitwirkung des Kirchengemeinderats gebunden als anderswo. In Rottenburg-Stuttgart dürfen – mit Rückhalt durch Bischof Gebhard Fürst – theologisch ausgebildete Laiinnen und Laien auch in der Sonntagsmesse predigen, und Fürst ist trotz wiederholter Vetos aus Rom weiterhin fest entschlossen, im November – nach entsprechenden Schulungen – 26 Laiinnen und Laien die Spendung der Taufe amtlich zu genehmigen.

Bei der Tagung in Hohenheim war sich das Publikum dessen durchaus bewusst. Für das „Rottenburger Modell“, mit dem sich seit 50 Jahren auch im täglichen Gemeindeleben eine enge Zusammenwirkung zwischen Klerus und Laien eingespielt hat und das von Bischof Fürst voll unterstützt wird, gab es viel Lob. Aber es zeigte sich auch, dass es in manchen Gemeinden auch zäh läuft, dass manche Pfarrer die Laien- oder gar die Frauenpredigt nicht dulden. Warum, so fragte man, wollte der Bischof nur 26 Taufspender:innen zulassen, wo doch die Zahl der bereitwilligen Interessent:innen mehr als dreimal so hoch war? Wo da – auch in anderen Zusammenhängen immer wieder in Richtung Diözesanleitung gefragt – die Transparenz bleibe? Und dann kursierte immer wieder auch die Befürchtung: Was passiert, wenn Fürst, der im Dezember mit 75 Jahren die kirchlichen Pensionsgrenze erreicht, in den Ruhestand geht? Wird das „Rottenburger Modell“ unter seinem Nachfolger weiter gelten – oder genauso brüsk abgebrochen, wie es aus so manchen Gemeinden beim Wechsel eines Pfarrers berichtet wurde?

Wer hört auf die Wünsche?

Bischof Fürst selber beruhigt: Das Modell sei krisenfest und rechtssicher, es überstehe auch den Wechsel an der Diözesanspitze. Überhaupt sei in Rottenburg-Stuttgart seit langem viel von dem verwirklicht, wozu der Synodale Weg in seinem Forum „Macht und Gewaltenteilung“ erst mal habe kommen müssen. Jetzt sei es an den anderen Diözesen, erst mal nachzuziehen, sagte Fürst – während demgegenüber die Stimmung in Hohenheim stark auf noch mehr Reformen zuhause drängte: „Das Rottenburger Modell hat seine Verfallszeiten“, sagte ein Teilnehmer unter Applaus aus dem Plenum: „Es muss weiterentwickelt werden.“

Unzufriedenheit kursierte auch, weil von den Rottenburger Entscheidungsgewaltigen und der Diözesanverwaltung nicht eben viele zu den Diskussionen nach Hohenheim gekommen waren: Von 20 regulären Mitgliedern der wöchentlichen „Ordinariatssitzung“ wurden am Ende nur fünf gesehen. Auch Bischof Fürst war gleich nach seinem Eingangs-Interview wieder abgereist. Und an mancher Forderung aus dem Publikum hing die Kritik, so vieles bleibe „in der Bürokratie stecken“. Beispielsweise eine Ombudsstelle, an die sich ehrenamtlich Tätige wenden können, die sich ungerecht behandelt fühlen: seit Jahren verlangt, bisher nicht umgesetzt. Weihbischof Matthäus Karrer räumte in Hohenheim ein, dass das Projekt „schon sieben oder acht Schleifen“ ergebnislos gedreht habe; aktuell scheitere man am Datenschutz.

Auch einige andere Wünsche aus dem Publikum richteten sich gegen die Zähigkeit der Umsetzung mancher Projekte: Der Bischof, hieß es, solle einen „Tag der Laienpredigt“ ansetzen und per Dienstanweisung auch noch den letzten Pfarrer dazu verpflichten. „Raum für Experimente, auch gegen den Ortspfarrer“ verlangten Frauen – gerade im liturgischen Bereich, weil eine an (geweihten) Männern ärmere Kirche nach neuartigen, vielfältigeren Gottesdienstformen rufe. Eine „Kultur der Rechenschaftspflicht“ stand ebenfalls auf den Tafeln mit den Forderungen an Bischof und Pfarrer, dazu die „Selbstverpflichtung“ von Bischof und Pfarrern zur Abgabe von „Macht und Privilegien“, und die „Verbindlichkeit auch pastoraler Beschlüssen“ etwa des Diözesanrats. Ablehnungen seitens des Bischofs oder des Pfarrers sollten endlich auch begründungspflichtig werden.

„Keine Hinderungsgründe für Segnungsgottesdienste“

Während die Hohenheimer Wünsche, auch „das Volk Gottes“ solle an der bevorstehenden Bischofswahl beteiligt werden, spätestens in Rom zum Scheitern verurteilt sind, konnten andere Anliegen in Hohenheim direkt als erfüllbar oder gar erfüllt beschieden werden. Karin Schieszl-Rathgeb, früher langjährige Referentin des Bischofs und nun Leiterin der Hauptabteilung Kirche und Gesellschaft, teilte mit, Rottenburg sehe „keinen Hinderungsgrund für die Einführung von Segnungsgottesdiensten für liebende Paare“, also auch für gleichgeschlechtliche. Bei den Wünschen nach entfristeten Seelsorge für Homosexuelle musste sie jedoch bremsen: Es gebe auf die Stelle nur eine einzige Bewerbung: „Für die Altenseelsorge waren es fünfzehn.“

Offizial Thomas Weißhaar teilte mit, dass vielfältige Wünsche nach einem „anderen Umgang mit laisierten Priestern“ nun auch in Rom erhört worden seien. Solche Priester dürften nun endlich auch in pastoralen Tätigkeiten weiterbeschäftigt werden. Und Weihbischof Matthäus Karrer nahm ein paar Befürchtungen raus, als er sagte, Reformprojekte würden auch während der Vakanz auf dem Bischofsstuhl vorangetrieben, selbst wenn dann Gremien wie der Diözesanrat als solche aufgelöst seien: „Themen dürfen nicht ein Jahr liegenbleiben.“ Auch die Taufspendung durch Laiinnen und Laien werde nicht zurückgenommen: „Das Domkapitel unterstützt das.“ Andererseits mahnte Karrer vor zu großem Drängen und riet zu Diplomatie und Fingerspitzengefühl: „Manchmal ist auch die richtige Zeit, die Füße stillzuhalten.“

Tomáš Halík: Nicht jammern. Losziehen!

Und Tomáš Halík? Dem bleiben alle bisherigen Reformvorschläge für die katholische Kirche zu sehr an den Strukturen hängen. Zukunft sieht er nur in einer inneren, geistlichen, auch auf Kontemplation gründenden Erneuerung. Ausgehen wird sie seiner Ansicht nach nicht von den Pfarrgemeinden; diese Struktur hält er für überholt, sondern von „geistlichen Zentren“, die ähnlich den Benediktinerklöstern im alten Europa kulturbildend wirkten – ohne sich von der Welt zurückzuziehen, im Gegenteil. Ihm sei „der Glaube das Wichtigste, nicht die Kirche“, sagt Halík, und er verlangt Aufbruch bei jedem einzelnen Kirchenmitglied. Die Haltung „Wir können nix machen“ – gegen „Rom“ etwa – sei nur Flucht ins Alibi: „Auch Jesus sagt zu dem Gelähmten, der vor sich hin jammert, wie schlecht es ihm geht: Los, auf, nimm deine Liege und geh!“

Halík ruft dabei schon auch nach Änderungen in der Lehre der katholischen Kirche: „Ein neues nur pastoral ausgerichtetees Konzil brauchen wir nicht.“ Der alte Klerikalismus müsse überwunden werden; mit den Konzepten der Vormoderne „nostalgisch nach vorne zu schauen“ helfe nicht weiter.

Statt auf Optimismus setzt Halík dabei auf Hoffnung: Optimismus sei nur eine Illusion, „der Ersatz für Hoffnung genauso wie Vergnügung ein billiger und oft industriell hergestellter Ersatz für Freude ist.“ Und aller, aus Erfahrung und Kirchengeschichte berechtigten Skepsis gegenüber den Verhinderern in „Rom“ entgegnet Halík: „Es ist schon interessant: Nun haben wir mal einen Propheten als Papst, aber unten, bei den Bischöfen und Priestern, ist das noch nicht begriffen worden.“