„Es gibt kein Schalom ohne Salam. Und es gibt kein Salam ohne Schalom“, sagt Ordinariatsrätin Ute Augustyniak-Dürr. Sie leitet die Hauptabteilung Schulen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Von 2004 bis 2010 lebte sie mit ihrer Familie in Beit Jala, nahe Betlehem, im Westjordanland. An der christlich-palästinensischen Schule Talitha Kumi unterrichtete Augustyniak-Dürr Deutsch und begleitete als Theologin interreligiöse Projekte. Als Mutter zweier Kinder, von denen eines in Israel zur Schule ging, das andere im palästinensischen Autonomiegebiet, war sie auf beiden Seiten der Mauer eng in die Schul- und Elterngemeinschaft eingebunden. Im Interview spricht sie über die aktuelle Eskalation in Nahost, über ihr Leben in Israel und Palästina und über die Fassungslosigkeit, die sie angesichts des andauernden Leids der Menschen in dieser Region immer wieder erfasst.

Was empfinden Sie, wenn Sie die Nachrichten verfolgen?

Nach der ersten Schockstarre, der Fassungslosigkeit und dem Entsetzen ist es jetzt vor allem ein tiefes Mitgefühl mit den leidenden Menschen, den Menschen in Israel, den Geiseln, der unschuldigen Zivilbevölkerung von Gaza. Die Polarisierung, die derzeit in vielen Medien vorgenommen wird, ist nur ein hilfloser Versuch, die Lage für sich beherrschbarer zu machen, indem man wenigstens meint beurteilen zu können, wie Schuldige und Unschuldige einzuteilen und auf welcher Seite die Guten und auf welcher die Bösen sind. Für uns als Familie ist es schwer auszuhalten, dass wir ohnmächtig vor dieser schrecklichen Situation stehen und nichts als Traurigkeit fühlen darüber, was Menschen in diesem heiligen unheiligen Land angetan wird und was zu erleiden ist.

Sie haben lange in der Region gelebt. Wie beurteilen Sie die Lage?

In den sechs Jahren unseres Lebens mit zwei kleinen Kindern auf der Grenze zwischen Israel und den palästinensischen Autonomiegebieten von 2004 bis 2010, in der auch wir einen Gaza-Krieg erlebt haben, habe ich eines gelernt: Es zeigt sich immer noch einmal eine neue Wirklichkeit hinter der vordergründigen. Schon Israelis und Palästinenser als jeweils homogene Gruppe zu sehen ist falsch.

Wir müssen also genauer hinschauen?

Ja, so einfach, wie es sich viele derzeit machen, ist es leider nicht. Je differenzierter man hinschaut, je mehr Kenntnisse man hat, desto unüberschaubarer wird die Lage, desto mehr Facetten gibt es zu beachten: geopolitische, historische, wirtschaftliche, machtpolitische, ethnische, religiöse, psychologische. Oft blieb uns als Familie dort nur ein Kopfschütteln, wenn uns jemand mit einfachen Worten nach einem zweiwöchigen Besuch im Heiligen Land den Nahostkonflikt erklären wollte, den man vermeintlich „klar auf der Hand liegen“ sehe.

Lange war die Zwei-Staaten-Lösung – ein Staat Israel und ein Staat Palästina, beide mit eigenen Gebieten - das angestrebte Ziel. Ist diese noch zu verwirklichen?

Es ist zweifellos die wünschenswerteste Lösung. Aber angesichts des Flickenteppichs der wenigen verbliebenen palästinensischen Gebiete ist sie kaum noch zu realisieren. Es gibt ein weiteres Modell, die Ein-Staat-Lösung. Im Kleinen funktioniert das zum Beispiel in der Stadt Haifa, in dem arabische und jüdische Israelis einen paritätisch besetzen Stadtrat haben und ein friedliches Miteinander pflegen. Zu den politischen Lösungen und ihren jeweiligen Voraussetzungen und Bedingungen gäbe es viel zu sagen. In der aktuellen Situation gilt es zunächst zu handeln.

Aber was ist nun zu tun?

Man muss die Täter dieses Attentats finden und zur Rechenschaft ziehen. Gleichzeitig müssen alle Anstrengungen unternommen werden, die gefangengenommenen Geiseln zu befreien. Dazu kommt die Zivilbevölkerung von Gaza, die unschuldig ist und innerhalb der Mauern von Gaza keinerlei Chance hat, an einen sicheren Ort zu fliehen. Alle diese Aspekte gleichzeitig zu berücksichtigen ist so gut wie unmöglich. Das ist das Dilemma. Und am meisten leiden die Kinder auf beiden Seiten.

Sie haben Kinder auf beiden Seiten der Mauer kennengelernt.

Einer unserer Söhne war in Westjerusalem im Kindergarten, weil es nur dort die sonderpädagogische Förderung gab, die er brauchte. Wir wurden so gastlich und warm aufgenommen und begleitet, dass wir Freundschaften fürs Leben geschlossen haben.

Westjerusalem ist der hauptsächlich jüdisch bewohnte und zu Israel gehörende Westteil der Stadt. Sie brachten Ihren Sohn also täglich über die Grenze an eine jüdische Schule?

Ja, ich musste jeden Tag zweimal auf dem Weg hin und zweimal zurück einen Checkpoint überqueren. Das war teilweise sehr schwierig und zeitlich nie verlässlich zu planen. Unser Sohn war in einem staatlichen israelischen Kindergarten, an den sich dann eine Grundschule anschloss. Die Sprache war Hebräisch, das Festjahr jüdisch. Und gleichzeitig war mein Mann Schulleiter und ich Lehrerin in einer Schule für palästinensische Kinder und Jugendliche hinter der Mauer, die Israel vom palästinensischen Autonomiegebiet trennt. Wir wohnten auf dem Gelände der Schule und waren dort zuhause wie in einer Großfamilie. Hier war unser anderer Sohn im Kindergarten und in der Grundschule. Seine Unterrichtssprache war Arabisch, in seiner Klasse waren Christen und Muslime. Das war schon eine etwas besondere Situation. Sie hatte ihre eigenen Herausforderungen, aber auch ganz besondere Chancen.

Sie fühlten sich auf beiden Seiten gut aufgenommen?

Es waren wunderbare Menschen hier wie dort. Wo ist der Feind, habe ich mich damals gefragt, den man uns von beiden Seiten aus immer wieder einzureden versuchte? Und wer ist der Feind? Kennengelernt habe ich nur Menschen, Menschen mit Träumen und Sehnsüchten. Menschen mit verlorenen Hoffnungen und unvorstellbaren Leiderfahrungen. Menschen, die krank geworden sind über den Erfahrungen, die sie tagtäglich machten und die sie nicht verarbeiten konnten. Und wenn wir heute vor den Trümmern dieser Region stehen, dann haben wir dafür keine Worte mehr. Wir verstummen einfach.

Auch wenn sie in Zeiten von Terror und Krieg oft nicht laut zu hören sind, es gibt ja in beiden Völkern Stimmen, die auf Frieden drängen.

Auch ich muss ich in diesen Tagen viel an die Friedensarbeit vieler Menschen dort denken, an Initiativen und Projekte, die den Hass und die Spirale der Gewalt durchbrechen wollen. Da gibt es zum Beispiel den „Parents Circle“, eine Gruppe von Israelis und Palästinensern, die jeweils Angehörige in dem gewaltsamen Konflikt verloren haben.

Wie arbeitet diese Gruppe?

Ich erinnere mich an einen Vortrag in unserer Schule Talitha Kumi, der von einem Israeli gehalten wurde, der seine Eltern im Holocaust verloren hatte und dessen Tochter bei einem Attentat eines palästinensischen Selbstmordattentäters in Tel Aviv getötet wurde. Er hielt ihn gemeinsam mit einem jungen Palästinenser, dessen Bruder im Westjordanland grundlos auf der Straße durch einen militanten Siedler erschossen worden war.

Und beide waren dennoch nicht auf Rache aus?

Das ist ihre große Leistung. Beide formulierten, dass der Hass nur zu noch größerem Hass führt, dass sie aber eigentlich wie Geschwister seien in ihrem Schmerz. Der „Parents Circle“ hat es sich zum Auftrag gemacht, gemeinsam zu Veranstaltungen zu gehen, den Menschen ihre Geschichte zu erzählen und miteinander für das Ende der Gewalt einzutreten.

Haben Sie diese Art des Zusammenstehens auch außerhalb der Schule erlebt?

Ja, an vielen Stellen. Es gab da zum Beispiel einen palästinensischen Weinberg und Olivenhain im Westjordanland, der inzwischen von völkerrechtswidrig erbauten israelischen Siedlungen umgeben ist. Der Besitzer hatte ein Schild am Eingang stehen: „We refuse to be enemies“ (Wir weigern uns, Feinde zu sein). Eines Tages kamen israelische Siedler mit Bulldozern, um das Gelände zu zerstören . Es bedrohte angeblich ihre Sicherheit. Viele Olivenbäume wurden umgerissen.

Was passierte dann?

Dann bildete sich eine Menschenkette aus rund um Bethlehem herbeigerufenen Menschen: Einheimische, Ausländer, Vertreter der Presse . Es wurde gesungen und gebetet. Die Menschen stellten sich den Bulldozern ohne Waffen entgegen. Schließlich drehten die Angreifer ab. Das Schlimmste konnte verhindert werden. Es wurde niemand getötet. Einige Wochen später kam überraschend eine Ladung mit 200 jungen Olivenbäumen an, gespendet von einer Gruppe von Juden, die einen Beitrag zur Wiedergutmachung leisten wollte.

Israelis auf der einen, Palästinenser auf der anderen Seite. Welche Rolle spielen in diesem Konflikt eigentlich die Religionen? Es gibt unter den Palästinensern ja auch zahlreiche Menschen christlichen Glaubens...

Auch die Religionen haben immer eine Rolle gespielt, und es gab auch interreligiöse Schüler:innen-Projekte zum Kennenlernen der anderen Religion. Ein Projekt in Talitha Kumi zwischen muslimischen und christlichen Schüler:innen unter der Federführung von Sami Adwan von der Universität Bethlehem habe ich selbst begleitet. Solche Projekte auch mit jüdischen Schüler:innen durchführen zu können, scheiterte weniger an der Absicht, als an der Unmöglichkeit sich irgendwo zu treffen. Denn israelische Schüler:innen durften nicht in die Westbank, und umgekehrt bekamen palästinensische Schüler:innen von Israel keine Erlaubnis, nach Jerusalem zu fahren.

Wie ist die Lage der Christen und Christinnen überhaupt?

Diese erleben sich oft zwischen den Fronten. Sie lehnen Gewalt ab, werden als Palästinenser aber immer mit in die Verantwortung genommen. Sie leben mit den Muslim:innen vor Ort meist friedlich zusammen. Umgekehrt sind sie eine Minderheit gegenüber diesen. Auch sie leiden unter der Besatzung, was viele Christen und Christinnen zur Auswanderung nach Südamerika, in die USA oder nach Europa veranlasst. Im „christlichen" Bethlehem hat sich der Anteil der Christen und Muslime in den letzten Jahren umgedreht: Heute leben dort mehr Muslime als Christen. Vor ein paar Tagen habe ich mit christlichen Freunden aus Bethlehem telefoniert. Sie standen unter dem Schock, weil im Gazastreifen die orthodoxe Porphyrius-Kirche, eine der ältesten Kirchen dort, von einer israelischen Bombe getroffen wurde. Von den 800 Christ:innen, die es in Gaza überhaupt gebe, höre ich aus Betlehem, hätten 400 Schutz gesucht in dieser Kirche als vermeintlich sicherem Zufluchtsort. Mindestens 18 sind bei diesem Bombenangriff gestorben, aber die endgültige Zahl kennt man nicht.

Was sagen Ihre Freunde im Nahen Osten heute?

„Du weißt, das ist nicht mein erster Krieg in diesem Land“, hat mir letzte Woche eine israelische Freundin aus Jerusalem gesagt, als ich sie nach dem Terrorangriff angerufen habe, „aber dies hier ist anders als alles, was ich je erlebt habe“. Unsere palästinensischen Freunde in Beit Jala sind erschüttert von den Gewalttaten der Hamas von Gaza, die die Lage für alle noch einmal drastisch verschlechtert hat. Aber jetzt machen sie sich vor allem Sorgen um ihre Verwandten in Gaza, zu denen es keine Telefonverbindung mehr gibt. Und in den Nachrichten sehen sie nur die Bilder der einschlagenden Bomben und der verzweifelten Menschen. Die deutschen Lehrkräfte unserer Schule Talitha Kumi wurden bereits vom jordanischen Amman aus nach Deutschland geflogen. Die Bundesregierung hält den Aufenthalt im Westjordanland aktuell für zu gefährlich.

Das muss auch für Sie schlimm zu ertragen sein.

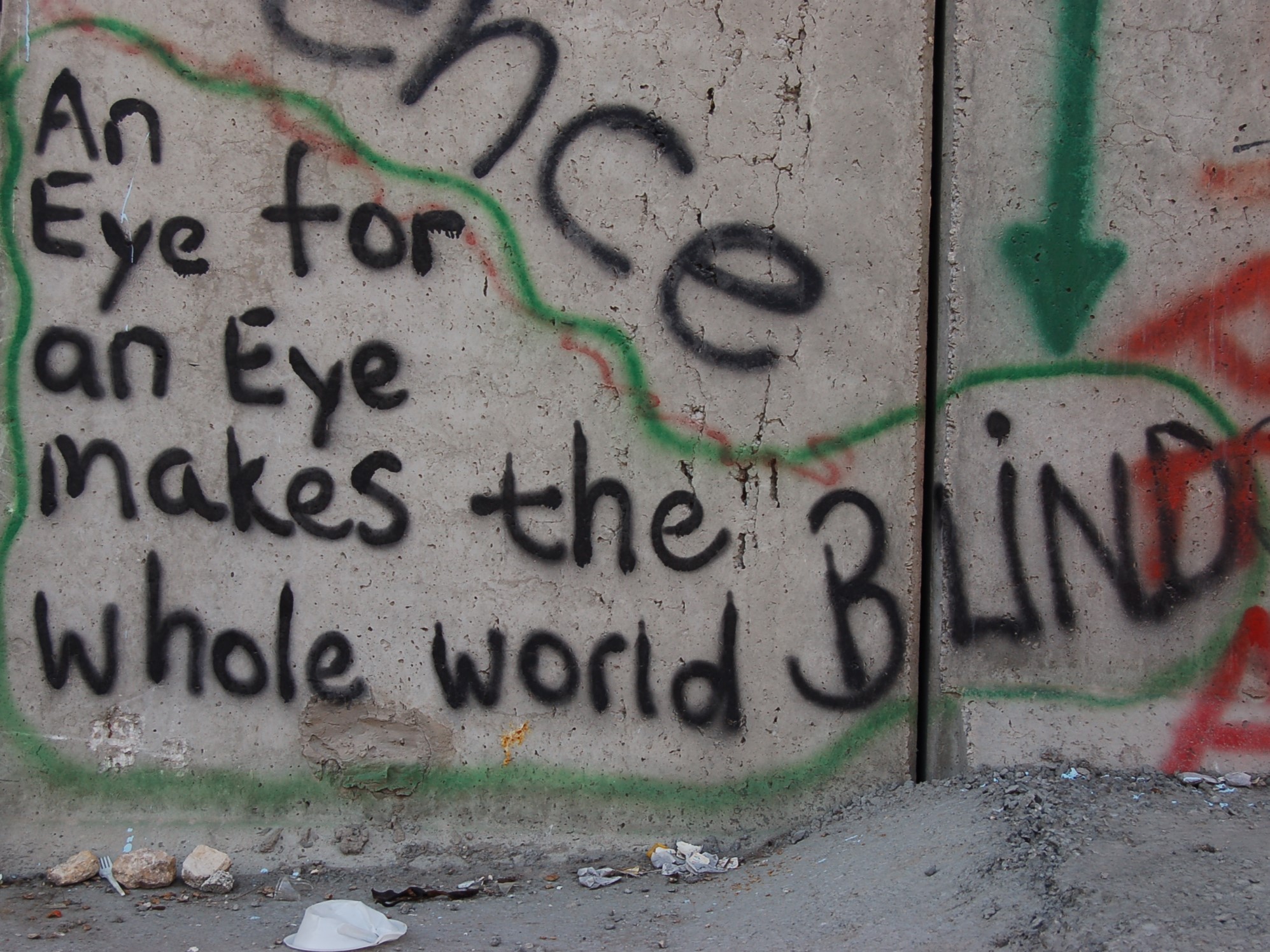

Die Worte des gegenseitigen Hasses, die wir aus dem Heiligen Land, aber auch auf den Straßen Deutschlands hören, sind zerstörerisch. Und ungleich mehr noch die Taten, die der Hass hervorbringt. Er schadet allen. Hass zerstört immer auch den Hassenden selbst. Das ist seine Tragik .Es gibt keine Alternative zum Frieden. Es gibt keine Alternative zum Verzeihen und zum Respektieren der Menschenwürde auch des anderen. Auch wenn es unmöglich scheint. Auch wenn es weltfremd klingt. Es gibt kein Schalom ohne Salam. Und es gibt Kein Salam ohne Schalom: Es gibt keinen Frieden in der Welt ohne den Frieden des anderen.

Was erwarten Sie hier von Ihrer Kirche?

Die Kirche muss sich entschieden gegen Unrecht stellen. Gewalt darf niemals geduldet werden. Und sie muss auch ihre Stimme erheben für politische Lösungen. Gleichzeitig steht sie an der Seite der Armen und Bedrängten. Sie unterscheidet nicht die unschuldig Leidenden auf beiden Seiten. Wer um den Frieden betet, betet immer um den Frieden für alle.

Das Interview führte Marike Schneck,

Stabsstelle Mediale Kommunikation der Diözese Rottenburg-Stuttgart