Die Zurückweisung von Flüchtenden im Mittelmeer, so genannte Pushbacks, machen Schlagzeilen. EU-Abgeordnete versuchen Frontex dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Soweit, so gut. Aber über die zeitgleich seit Jahren stattfindende Bildungskatastrophe in den Flüchtlingslagern der griechischen EU-Hotspots regt sich niemand auf. Vermutlich, weil es in der Öffentlichkeit kaum bekannt ist. "Die meisten Kinder von Geflüchteten sind in Griechenland vom Bildungssystem ausgeschlossen", warnt ProAsyl jüngst. Endlich ist im Wohlstands-Europa angekommen: Kein Unterricht und keine Schule für Kinder auf der Flucht, oft seit einem Jahr und länger, bedeuten oft irreparable Schäden für kognitive und menschliche Fähigkeiten. Die Corona-Pandemie verschärft die Lage noch. Auch weil informelle Bildung in den Lagern nicht voran kommt. An Europas Außengrenzen drohen so Tausende von Analphabeten im griechischen Schulsystem heranzuwachsen. Deshalb darf die EU hier nicht erneut wegschauen und gegen die Rechte dieser Kinder verstoßen.

Bildungshindernisse durch Asylverfahren

Nach dem Gesetz sollen schulpflichtige Kinder in Griechenland binnen drei Monaten nach Ankunft eine Schule besuchen. Dazu kommt es fast nie. Denn das Leben der Flüchtlinge ist von Warten bestimmt. Bis zum Erst-Interview oder dem Asylentscheid vergehen Monate, oft sogar ein bis zwei Jahre. Allein im Lager Kara Tepe, dem Provisorium nach Moria, sind von den derzeit dort lebenden mehr als 6000 Menschen etwa ein Drittel Kinder und Jugendliche, die meisten davon im schulpflichtigen Alter. Wer aber kümmert sich um das Recht auf Schule und Unterricht dieser jungen Menschen? Artikel 22 der Genfer Flüchtlingskonvention garantiert Flüchtlingen öffentliche Erziehung, Zugang zu gleichen Schulen und Studienmöglichkeiten wie Einheimischen. Zwar haben Griechenland und Unicef dieser Tage ein Programm für formelle Bildung an griechischen Schulen für Flüchtlinge unterzeichnet. Aber die Not ist jetzt groß. Auch der Hunger nach Bildung geht an die Substanz. Auf Lesbos kämpfen die Menschen unverändert für Essen und Wasser, ein stabiles Zeltdach über dem Kopf, elementare Gesundheitsversorgung. Abstandsgebote gegen die Corona-Pandemie sind pure Illusion aufgrund der Enge im Lager. Bis vor wenigen Tagen war niemand in Kara Tepe erst-geimpft.

Bildungsnot und systematisches Wegschauen

Der Fall Moria zeigt, wie sich dort seit 2015 die Bedingungen auch für Bildung stetig verschlechtert haben. Parallel dazu griffen Unsicherheit, Kriminalität und Gewalt um sich, die in der Brandnacht vom 8. September 2020 kulminierten. Verantwortlich dafür sind nicht nur einige mutmaßliche Brandstifter, verantwortlich sind aber vor allem auch die EU und ihre Mitgliedsländer. Zusammen mit Griechenland, den Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen haben sie die Verantwortung für die Flüchtlinge über Jahre so lange hin- und hergeschoben, bis am Ende niemand mehr für die unwürdigen Zustände zuständig sein wollte. Auch die Schuldigen der Bildungsnot sind hier zu suchen. Wie Frontex gehören deshalb auch Moria, Kara Tepe und die Bildungsnot der Fluchtkinder vor einen EU-Ausschuss. Systematisches Wegschauen darf nicht ungestraft bleiben.

Während Menschen in der Pandemie weltweit digital lernen, haben Flüchtlingskinder von Lesbos keine derartige Möglichkeiten. In Moria waren drei Stunden Strom am Tag oft das Höchste der Gefühle. Tafeln, Stifte, Papier – alles, was Unterricht ausmacht, ist Mangelware in den Lagern. Bis auf wenige Ausnahmen fehlt es an Internet-Zugängen. Obwohl technisch möglich, schafft es Europa nicht, den Schutzsuchenden auf Lesbos flächendeckendes WLAN zur Verfügung zu stellen. Dabei besitzen Menschen im Lager ein Recht auf gleiche Kommunikationsmittel.

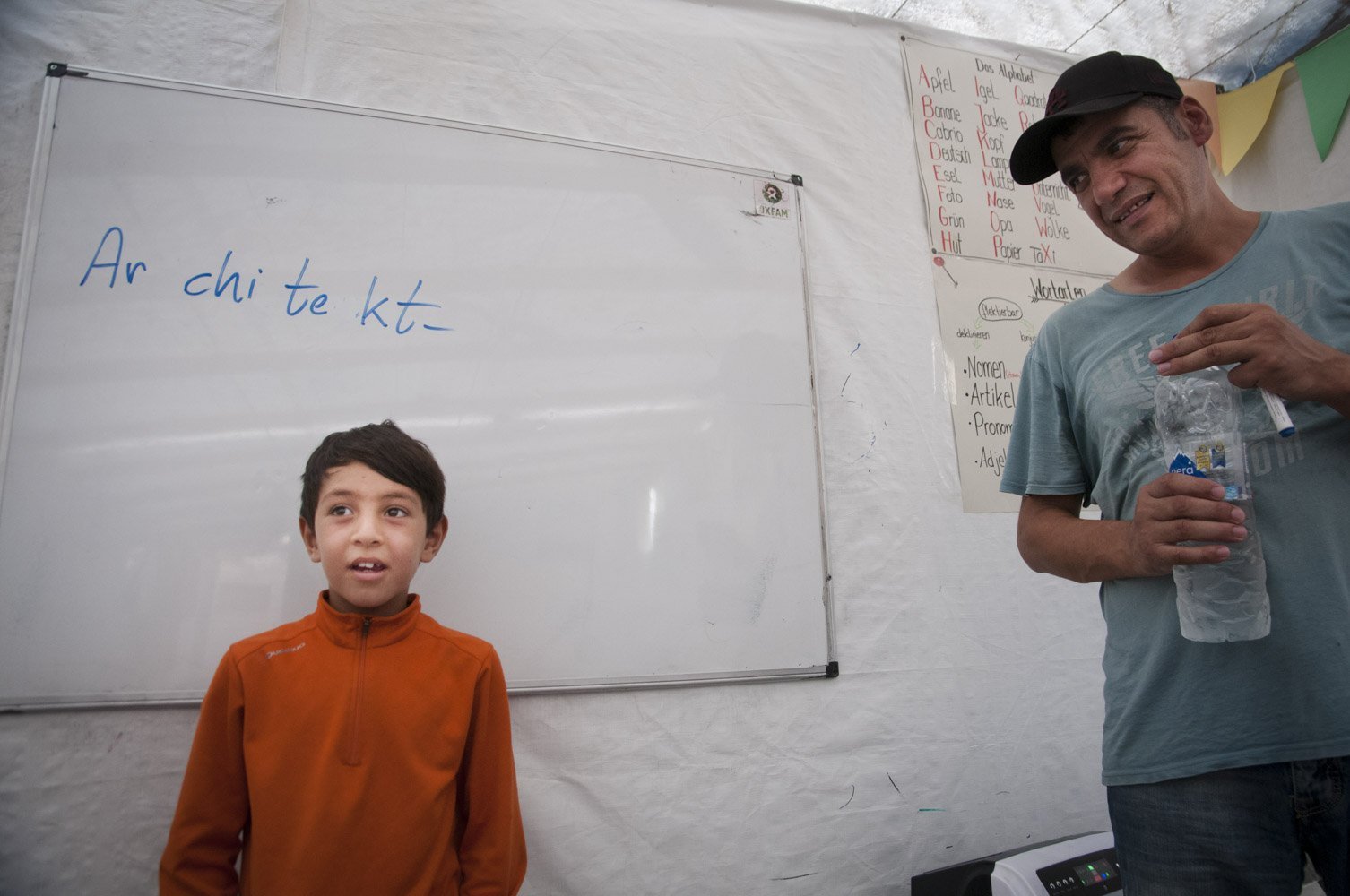

Notnagel informelle Bildung

Kreativität hilft, die größte Not zu lindern: Die Hilfsorganisation Stand by Me Lesbos etwa hat mit einer Partnerorganisation in Kara Tepe zwei ausrangierte Busse zu mobilen Unterrichtsräumen umgebaut: Steuer und Sitzbänke wurden entfernt, eine Trennwand in der Mitte der Busse eingezogen. Klappstühle geben bis zu neun Schülerinnen und Schülern in der Pandemie Platz. Die umgebauten Fahrzeuge bilden einen der wenigen Internet-Hotspots im Lager. Aber eine Asyl-Politik, die für die Zeit nach der Pandemie mitdenkt, muss mehr als nur WLAN-fähig sein. Als Griechenland Mitte Mai die strengen Abriegelungsmaßnahmen für Touristen lockerte, durften die Menschen die Flüchtlingslager trotzdem nicht verlassen. Das ist unverhältnismäßig und provoziert Aggressionen, von denen es im EU-Diskurs ohnehin schon zu viele gibt. Regierung und Behörden auf Lesbos nutzen die Pandemie zur anhaltenden Abschottung der Flüchtlinge von ihrem Alltag. Dabei ist das Virus von außen in das Lager transportiert worden, nicht umgekehrt.

Unterricht als Mittel gegen Depression und Gewalt

Zwischen Herbst 2019 bis zum Brand in Moria bauten die Visionärsten unter den Entwürdigten in Moria ein halbes Dutzend unabhängiger "Schulen". Stress, Depression und Gewalt wurden so zeitweilig zurückgedrängt. Bildung hat für die Eltern der Flüchtlings-Kinder oberste Priorität. Denn sie sollen später in Europa eine gute Arbeit finden, um ihre Familie in der Heimat abzusichern. Unterrichtsausfall ist für sie daher eine tägliche Katastrophe. Einige der Lehrkräfte im Lager sind selbst Flüchtlinge. Sie können sich so endlich wenigstens nützlich machen. Denn als Empfänger unserer Spenden sind sie als Schutzsuchende zur Passivität verdammt. Dies kann tödlich sein, wie wir aufgrund vielfacher Suizid-Versuche wissen. Deshalb braucht es unseren Impuls zu mehr Eigeninitiative der Schutzsuchenden, um aus dem Teufelskreis der Hilfe zu entkommen.

Konzepte für Inklusion und Integration gibt es auf Lesbos. Unter der aktuellen Regierung sind sie allerdings politisch nicht gewollt. Griechenland sollte keine Flüchtlinge integrieren müssen, sagte jüngst der griechische Migrationsminister Notis Mitarachi zur ausbleibenden Solidarität der EU gegenüber Athen. Im Frühjahr protestierten griechische Eltern gegen die Einbeziehung von Flüchtlingskindern in öffentlichen Schulen. Gleichzeitig verteidigen griechische Lehrer, deren Eltern und Großeltern oft selbst aus der Türkei vertrieben wurden im Zuge der ethnischen Säuberungen 1922, die Rechte der Flüchtlingskinder. Will Deutschland diese Haltung stärken und gegenüber Griechenland die zugesagte Solidarität üben, muss Berlin Athen endlich angemessen zur Seite stehen und mehr als nur kleine Kontingente von Menschen als Notopfer aufnehmen.

Martin Gerner ist Autor, ARD- und Deutschlandfunk-Journalist und privater Dozent für Konfliktforschung. Seit 2017 recherchiert er auf Lesbos und der Balkanroute zum Thema Flucht, Migration und Integration. Im Herbst erscheint im Böhlau-Verlag seine Dokumentation "Moria. System. Zeugen."