Von Johannes Kuber und Nilima Zaman

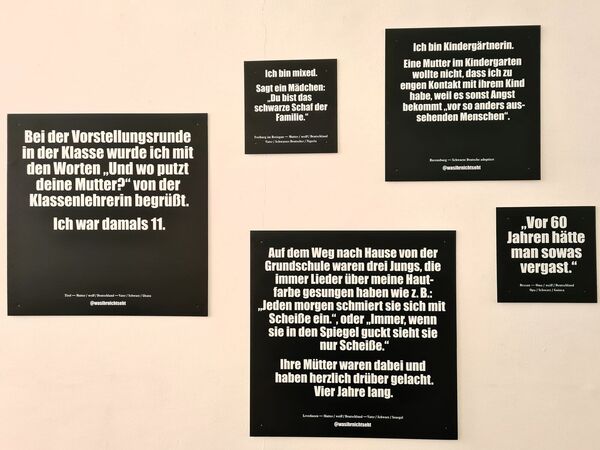

„Bei der Vorstellungsrunde in der Klasse wurde ich mit den Worten ‚Und wo putzt deine Mutter?‘ von der Klassenlehrerin begrüßt. Ich war damals 11.“ Eine von vielen Rassismus-Erfahrungen Schwarzer Deutscher, die in der Ausstellung „Was ihr nicht seht“ dokumentiert werden. Die Ausstellung veranschaulicht drastisch, wie oft auch im schulischen Kontext rassistische Stereotype reproduziert werden. Gezeigt wurde sie auf der Tagung „(De-)Koloniale Schule: Curriculum – Classroom – Coaching“, die der Fachbereich Geschichte zusammen mit den Initiativen „Black History in Baden-Württemberg“ und „BiPoC+ Feminismen* Tübingen“ sowie zwei Historikern der Universität Tübingen organisiert hatte.

Im März 2023 waren auf der Tagung „Baden-Württemberg (post-)kolonial“ zum ersten Mal in einem großen Rahmen verschiedene Akteur:innen aus zivilgesellschaftlichem Aktivismus und „etablierter“ Wissenschaft (Universitäten, Archive, Museen) zusammengetroffen, die sich mit der kolonialen Vergangenheit und der postkolonialen Gegenwart in Baden-Württemberg beschäftigen. Nach diesem Auftakt mit rund 100 Teilnehmenden wollen nun kleinere Tagungen mit Workshop-Charakter unterschiedliche inhaltliche Aspekte genauer beleuchten und die begonnenen Diskussionen – weiterhin mit sowohl geschichtswissenschaftlichem als auch praktischem Bezug – vertiefen. Dieses Jahr lag der Fokus auf dem Themenkomplex Kolonialgeschichte/Kolonialismus/Rassismus(kritik) im deutschen Schulsystem. Rund 60 Personen, darunter viele Lehrkräfte und Lehramts-Studierende verschiedener Fächer, kamen dafür an die Akademie in Weingarten.

In einem der drei Anti-Bias-Workshops zu Beginn der Tagung beleuchtete Kamady Fofana konkrete Situationen und Handlungsweisen im Unterricht. Er ging dabei über theoretische Konzepte hinaus und präsentierte praxisorientierte Lösungen für Herausforderungen, mit denen Lehrkräfte im Schulalltag konfrontiert sind. Mit Hilfe interaktiver Fallstudien ermutigte er die Teilnehmer:innen, ihre eigenen Erfahrungen einzubringen und gemeinsam nach wirkungsvollen Strategien zu suchen, um einen inklusiven und unterstützenden Lernraum zu schaffen. In einem anderen Workshop fokussierte Anthony Pattathu vor allem die Reflexion von Machtstrukturen und unterschiedlicher Formen von Rassismus und Antisemitismus.

Riv Elinson und Camila Schmid Iglesias boten in ihrem Workshop Jüdinnen und Juden und/oder BiPoC die Möglichkeit, über community-basierende Rassismen und Antisemitismus nachzudenken. Sie diskutierten ihre Erkenntnisse anhand historischer Ansätze und ermutigten alle Betroffenen, ihre persönlichen Erfahrungen zu teilen. Im folgenden offenen Dialog wurden auch Möglichkeiten zur gemeinsamen Bewältigung dieser Herausforderungen reflektiert.

Mühsam errungene Teilerfolge

In einem von der Journalistin Bernice Tshimanga moderierten Podiumsgespräch diskutierten fünf Gäste aus der Praxis, wie Kolonialgeschichte im Unterricht sowie Rassismuskritik generell an Schulen im Moment gehandhabt werden und welche Bedürfnisse und konkrete Verbesserungsmöglichkeiten es hierbei gibt. Samrawit Araya berichtete über Strategien und mühsam errungene Teilerfolge ihrer Initiative „Black History in Baden-Württemberg“, die sich dafür engagiert, die deutsche Kolonialgeschichte und Anti-Rassismus in der Bildungsarbeit institutionell stärker zu verankern.

Die Lehrerin Jasmin Blunt hatte 2023 eine Initiative gegen die Einführung von Wolfgang Koeppens Roman „Tauben im Gras“ als Pflichtlektüre an berufsbildenden Gymnasien in Baden-Württemberg gestartet, um ihre Schüler:innen vor dessen rassistischen Inhalten zu schützen; sie sprach über Hoffnungen und Desillusionierungen im Einsatz gegen Rassismus in schulischen Strukturen und über die Notwendigkeit, den Kanon zu öffnen. Martina Fuchs, Konrektorin einer Freiburger Realschule, beklagte die Schwierigkeit, gute Unterrichtsmaterialien zu finden. Debora Nsumbu berichtete aus ihrem Schulalltag als Schwarze Referendarin; dabei wies sie auch auf die Notwendigkeit grundlegender Antirassismus- und Begriffsarbeit mit Schüler:innen hin. Das gelte auch für das Lehramtsstudium, das zukünftige Lehrkräfte nicht ausreichend vorbereite. Auch der Sozial- und Kulturanthropologe Antony Pattathu plädierte für verpflichtende Antirassismus-Workshops für Lehramtsstudierende.

Am ersten Abend fanden parallel zwei Workshops statt. Teresa Heinzelmann und Samrawit Araya stellten in ihrer Gruppe anhand einer intensiven kollektiven Bildanalyse und zahlreicher ergänzender Materialien am Beispiel zweier Gemälde des deutschen Expressionisten Ernst Ludwig Kirchner zur Diskussion, inwiefern auch eine auf den ersten Blick „unschuldige“ Kunst starke koloniale Bezüge aufweisen und wie dies im Kunstunterricht thematisiert werden kann. Philipp Bernhard ließ in seinem Workshop anhand konkreter Beispiele aus aktuellen Lehrplänen erarbeiten, wie die Curricula durch bisher nicht beachtete globalgeschichtliche Perspektiven aufgebrochen und fruchtbar ergänzt werden können.

Schulbücher: Verkürzt, unkritisch, bisweilen schlicht falsch

Den zweiten Tag eröffnete der Geschichtsdidaktiker Felix Hinz mit einem Vortrag, der am Beispiel aller in Baden-Württemberg zugelassenen Geschichtsschulbücher für die Sekundarstufe 1 aufzeigte, wie verkürzt, unkritisch und bisweilen schlicht falsch Kolonialgeschichte dort noch immer dargestellt wird. Darauf aufbauend beleuchteten Julia Luibrand vom C. C. Buchner Verlag sowie der Historiker Florian Wagner in ihrem Workshop mit zahlreichen Beispielen aus eigener Erfahrung die Prozesse, die bis zur Veröffentlichung neuer Schulbücher nötig sind. Sie gingen dabei auf die ganz konkreten Handlungsspielräume und Hürden von Verlagen und Schulbuchautor:innen ein. In Kleingruppen erarbeiteten die Teilnehmenden konkrete Verbesserungsvorschläge.

In einem weiteren Workshop beschäftigten sich die Bildungsreferentin Mariette Nicole Afi Amoussou und die Historikerin Diana M. Natermann mit rassistischer Bildsprache, wobei sie sich insbesondere auf historische Kolonialfotografien konzentrierten. Sie leiteten die Teilnehmer:innen dazu an, kritisch über rassistische Narrative nachzudenken und diese zu erkennen. Die Referentinnen ermutigten die Teilnehmer:innen, darüber zu reflektieren, wie die koloniale Bildsprache unsere heutige Gesellschaft beeinflusst.

In der abschließenden Diskussion sprachen die Gymnasiallehrerin Hilke Rapp, die Fachreferentin Antisemitismus und Rassismus am Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg Sybille Hoffmann sowie der dortige Landesfachteamkoordinator Geschichte Stefan Schipperges zunächst über die strukturellen und bildungspolitischen Möglichkeiten und Grenzen eines verstärkt rassismuskritischen und die Kolonialgeschichte thematisierenden Schulsystems. Sachzwänge stünden dabei häufig einer vertieften und besser verankerten Auseinandersetzung entgegen. In der regen Diskussion, in die zahlreiche Teilnehmende ihre eigenen beruflichen und studentischen Perspektiven einbrachten, ging es unter anderem darum, wie schwierig es für Schüler:innen sein kann, rassistische Erfahrungen an ihren Schulen zu thematisieren. Unter anderem brauche es unabhängige Beschwerdestellen sowie verpflichtende Antidiskriminierungs-Veranstaltungen für Lehrkräfte.