Von Lena Bareiß

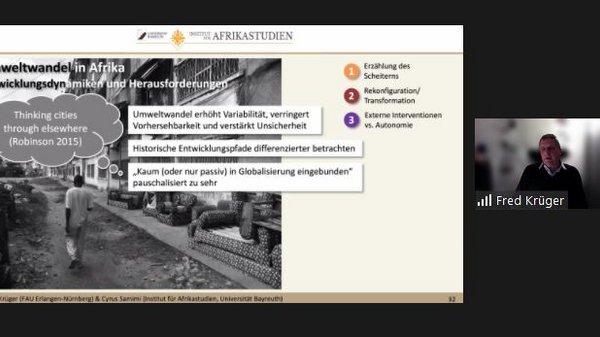

Globale Zusammenhänge rufen die Klima- und Umweltkrisen auf dem Kontinent hervor und verändern die Ökosysteme und Lebensräume stark, wie Prof. Dr. Cyrus Samimi vom Institut für Afrikastudien der Universität Bayreuth sowie Prof. Dr. Fred Krüger vom Institut für Geographie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg in ihrem Einführungsvortrag erklärten. Die Folgen seien die Zunahme von extremen Wetterereignissen wie beispielsweise Starkregen, Stürmen und Dürren, die sich wiederum in Überschwemmungen, Waldbränden und Ernteausfällen auf das Leben der Menschen auswirken. Krüger verdeutlichte an verschiedenen Beispielen, wie unter den Bedingungen permanenter Unsicherheit durch bürgerschaftliches Engagement, lokales Wissen und Handeln innovative Lösungen und Ansätze entstehen können.

In Dar es Salaam (Tansania) gibt es beispielsweise vielversprechende, durch die lokale Bevölkerung initiierte und getragene urbane Landwirtschaftsprojekte, die sich aus einem zunächst informellen Anbau von Nahrungsmitteln auf freien Grünflächen entwickelten. Diese Flächen mit ihren unversiegelten Böden sind in der Lage, das Wasser der zunehmenden Starkregenfälle aufzunehmen. Dadurch können nicht nur starke Überflutungen des Stadtgebietes verhindert werden, sondern die Äcker bleiben auch in Trockenzeiten ertragreich.

Hohes Maß an Resilienz und Kreativität

Krüger wies aber auch auf die Ambivalenz möglicher Projekte hin, da Interventionen in Natur- und Umweltschutzprojekten oft auch zu Konflikten im Zusammenleben von Menschen, Tieren und deren Beziehung zur Natur führten. Diese seien oft auch aus dem globalen Norden finanziert, konzipiert und würden die gesellschaftlichen Konsequenzen vor Ort nicht ausreichend bedenken. Anstatt der lokalen Bevölkerung zugute zu kommen, verursachten sie neue Probleme. Die lokale Bevölkerung begegnet den komplexen Problemen an der Schnittstelle zwischen bedrohlichen Umweltveränderungen und alltäglicher Lebenshaltung oft mit zukunftsweisenden Lösungen. Krüger betonte daher die Notwendigkeit, nicht bei einer Erzählung des Scheiterns einseitig stehen zu bleiben, sondern auch das hohe Maß an Resilienz und Kreativität der Menschen vor Ort zu sehen. Es gelte diese Autonomie zu fördern, lokale Initiativen zu unterstützen und von ihnen zu lernen.

Ethische Fragen sind ausschlaggebend

Vom Fuße des Kilimandscharo in Tansania zugeschaltet, begann der zweite Tagungstag mit einem Morgenimpuls durch Dr. Aidan G. Msafiri vom Kilimanjaro Consortium For Development And Environment. Der Priester, Umweltethiker und UN-Klimabotschafter forderte dazu auf, die Beziehung zur Natur zu reflektieren sowie euro- und menschenzentrierte Diskurse zu überwinden im Sinne einer ganzheitlichen Gerechtigkeit. Dr. Msafiri rief dazu auf, nicht im Diskurs zu verbleiben, sondern auch zu handeln, ökologische Tugenden zu leben und Veränderungen im eigenen Leben zu bewirken. Schöpfung gehe über Nützlichkeit hinaus. Die Enzyklika Laudato Si könne dabei als „Hard- und Software“ gegen den Klimawandel dienen. Es gehe um ethische Fragen, betonte Msafiri. Ohne auf diese Fragen Antworten zu finden, könne die Klimakrise nicht gelöst werden. Er führte dazu eine Liste von Tugenden an wie Achtsamkeit, Demut, Leidenschaft, Zufriedenheit und Lebensfreude, welche dazu ermutigten, sowohl auf individueller als auch kollektiver Ebene ins Handeln zu kommen.

Gegenseitige Verstärkung der Krisen

„Das größte Risiko von Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent ist der Klimawandel“, sagte Dr. Matthias Rompel von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), der mit diesem Zitat auf Paul Polman (CEO Unilever) verwies. Bereits heute sei ein Temperaturanstieg von über 1,5 °C zum vorindustriellen Niveau in vielen Regionen Afrikas zu verzeichnen. Dies führe zu Störung und Transformation von Ökosystemen und schwerwiegenden Folgen für die Umwelt, aber auch zu damit einhergehenden starken wirtschaftlichen Schäden, gesellschaftlichen Auswirkungen wie vermehrte Konflikte zwischen Menschen und Wildtieren sowie Migration, aber auch Folgen für die menschliche Gesundheit.

Diese gegenseitige Verstärkung der Krisen angesichts der schon hohen Verwundbarkeit und Armutsrate im südlichen Afrika werde erhebliche Herausforderungen für die Menschen haben, betonte Rompel, gerade auch für diejenigen, die zum Großteil von der Landwirtschaft leben. Bis 2030 werde erwartet, dass etwa die Hälfte der afrikanischen Bevölkerung von Ernährungsunsicherheit betroffen sein werde.

Globale Verantwortung des Nordens

Rompel diskutierte die Frage, inwieweit afrikanische Staaten zur Abwehr der Klimakrise beitragen und was sie für Anpassungsstrategien leisten können: Da die afrikanischen Staaten kaum signifikant zu den Treibhausgasemissionen beitrügen, hätten sie auch wenig bis kein Minderungspotential. Der globale Süden könne sich zwar durch kreative Lösungen teilweise an die Klimaänderungen anpassen, jedoch sei es die globale Verantwortung und insbesondere die des globalen Nordens, der Umweltkrise entgegenzutreten.

Schutzgebiete für wen?

Die Komplexität (inter)nationaler Umweltschutzprojekte wurde am Beispiel der Einrichtung von Schutzgebieten besonders deutlich. Christoph Heinrich vom WWF Deutschland sowie Linda Poppe von Survival International Deutschland zeigten dazu unterschiedliche Perspektiven auf. Heinrich betonte aus Sicht seiner Umweltschutzorganisation insbesondere die Notwendigkeit von Schutzgebieten. Diese seien häufig die letzten übriggebliebenen intakten Ökosysteme, die durch die Deklaration als Schutzgebiet nicht mehr durch (Neo-)Extraktivismusprojekte ausgebeutet werden könnten.

Linda Poppe von Survival International gab demgegenüber zu bedenken, dass diese Projekte (neo-)kolonialen Logiken folgten und die Lebensweise der einheimischen Bevölkerung, oft indigener Völker, nicht beachten, diesen vielmehr durch Restriktionen sogar die Lebensgrundlagen entzogen werden, da niemand die Schutzgebiete nutzen und somit dort auch nicht gejagt, gefischt und sonstige Formen von Nahrungssicherung durchgeführt werden dürfen. Es gebe keine internationalen Standards und es komme nach wie vor zu schweren Menschenrechtsverbrechen in vielen Schutzgebieten. Indigene bezeichneten daher das Projekt der Vereinten Nationen zur Ausbreitung von Schutzgebieten als „größten Landraub der Geschichte“.

Heinrich räumte Verfehlungen und Fehler im Management von Naturparks ein, betonte andererseits aber, dass auch der World Wide Fund for Nature in den vergangenen Jahren viel dazu gelernt habe und neue Schutzgebiete nicht mit denen aus den 1970er Jahren zu vergleichen seien: Naturschutz könne heute nicht ohne Einbettung in die Gesellschaft und holistischen Blick gestaltet werden. Es gehe daher auch immer um die Menschen.

Hoppe wie Heinrich betonten die Notwendigkeit der Anerkennung indigener Landrechte sowie den Ausbau kommunaler „Conservancies“, also gemeinschaftsbasierter Landnutzung. Dies erschien beiden als vielversprechendste Lösungsansätze.

Falsche Dichotomie von Mensch und Natur

Weder Romantisierungen noch Verallgemeinerungen und Reduktion von Komplexität und Ausblenden von Machtfragen können den Herausforderungen der Umweltkrise gerecht werden. Prof. Dr. Tobias Haller von der Universität Bern machte dies in seinem Beitrag sehr deutlich: So zeigte er auf, dass auch die Bevölkerungsgruppen im globalen Süden unterschiedliche Ansichten und Interessen vertreten; dass andererseits auch die Wahrnehmung und Bewertung im globalen Norden je nach Referenz ganz unterschiedlich ist. So ist es ein Paradox, dass Risikotiere wie beispielsweise der Bär in Europa direkt erlegt werden, während die verantwortungsvolle Jagd durch die lokale Bevölkerung von afrikanischen Wildtieren als verwerflich gilt und teils verboten wird.

Andererseits, sagte Haller, basierten in einer in Europa weit verbreiteten, eurozentrischen Perspektive viele Denk- und Handlungsmuster auf einer falschen Dichotomie von Mensch-Natur. Doch Mensch und Natur seien untrennbar miteinander verbunden und Teil voneinander. So geht es laut Haller auch nicht um den Schutz von reinen Naturlandschaften, denn diese seien seit jeher durch Veränderungen der Menschen geprägt. Es gebe also keine bloßen Natur-Landschaften. Es handle sich auch immer schon um Kulturlandschaften. Landschaften und Ökosysteme seien also Produkte der Mensch-Umweltbeziehung.

Umweltfragen seien somit immer auch eingebettet in Machtasymmetrien und Fragen der Handlungsmacht. Es sei daher wichtig, Prozesse „von unten“ zu fördern, lokale Regelwerke anzuerkennen und Gebiete als Kulturlandschaften anzusehen, die mit lokalem Wissen und auf Grundlage von kollektiven Eigentumsrechten gestaltet und verändert wurden und werden.