Von Johannes Kuber

Wie hat sich das Leseverhalten im Lauf der Jahrhunderte verändert? Was passiert mit uns, wenn wir lesen? Werden in Zukunft künstliche Intelligenzen ganze Romane schreiben? Diesen und anderen Fragen näherte sich die vom Fachbereich Geschichte organisierte Sommerakademie in Weingarten an fünf Tagen aus den verschiedensten Blickwinkeln.

Von der Schriftrolle zur Künstlichen Intelligenz

Nach der inhaltlichen Einführung durch Fachbereichsleiter Johannes Kuber nahm Helmut Hilz, Leiter der Bibliothek des Deutschen Museums (München), die Teilnehmenden in einem Streifzug durch die Buchgeschichte mit in antike Bibliotheken, mittelalterliche Skriptorien, in die Gutenberg’sche Druckerei und die folgende Zeit der Buch- und Wissensexplosion. In einem reich bebilderten „Daumenkino“ führte Heike Gfrereis vom Deutschen Literaturarchiv Marbach die Hausbibliotheken bekannter Autor:innen mit ihren ästhetischen und handwerklichen, aber auch inszenatorischen Funktionen vor und ermöglichte so eine Annäherung nicht nur an die schriftstellerische Arbeit, sondern vor allem auch an das materielle Objekt Buch. Der Mainzer Buchwissenschaftler Christoph Bläsi skizzierte die Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz im Literaturbetrieb, zum Beispiel als Hilfe beim Aussortieren von Manuskripten, zur Entscheidungsfindung im Marketing, aber auch für die Erstellung wenig kreativer Genreliteratur oder (natur-)wissenschaftlicher Überblickswerke zu spezifischen Themen. Er warnte vor den damit einhergehenden Gefahren, etwa vor der Gefährdung von Arbeitsplätzen und der Abhängigkeit von großen Konzernen, zeigte sich jedoch optimistisch, dass KI zumindest in naher Zukunft noch keine anspruchsvolle, kreative Literatur schreiben wird.

Auf den Spuren von drei Marien und Martin Walser

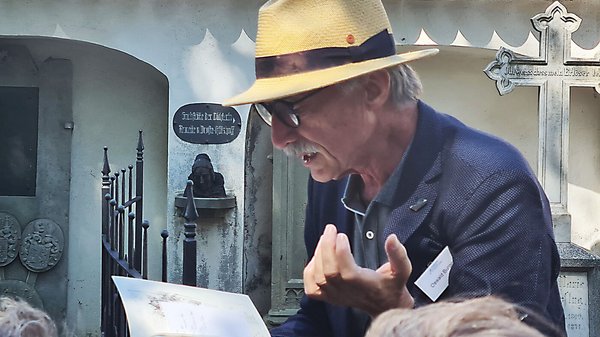

Eine literarische Busreise mit dem Überlinger Literaturveranstalter und Historiker Oswald Burger wurde aus ganz aktuellem Anlass zumindest streckenweise zur Martin-Walser-Gedächtnisfahrt, Mittagessen im familieneigenen Walserhof in Wasserburg inklusive. Burger machte die Teilnehmer:innen darüber hinaus aber vor allem mit den drei Autorinnen Maria Müller-Gögler, Maria Menz und Maria Beig vertraut, die – aus ganz unterschiedlichen Kontexten kommend, in unterschiedlichen Formen schreibend, alle von Walser gefördert – wichtige literarische Beiträge zur weiblichen und ländlichen Erfahrung (nicht nur) in Oberschwaben geleistet haben. Vor dem ehemaligen Wohnhaus von Maria Menz wurde die Reisegruppe vom Neffen der Dichterin, Lothar Menz, und ihrer Biografin Hannelore Nussbaum empfangen, die aus dem Leben der Dichterin erzählten und ihre Gedichte vortrugen. Über einen Abstecher zum Grab von Annette von Droste-Hülshoff auf dem Meersburger Friedhof ging es schließlich nach Überlingen, wo Burger im Gallerturm von dessen Umnutzung zum Lager des wertvollen Cotta-Verlagsarchivs während des Zweiten Weltkriegs berichtete.

„Frauenliteratur“, Verlage und Vorstellungskraft

Der dritte Tag der Sommerakademie war angefüllt mit ganz unterschiedlichen, allesamt anregenden Beiträgen. Der Literaturwissenschaftler Erich Schön (Konstanz) nahm die gesellschaftlichen Aspekte historischer Lesekultur in den Blick: Wer las was, wie, mit wem? Auffällig war insbesondere, dass sich tatsächliche und behauptete Differenzen zwischen Lesern und Leserinnen durch die gesamte Lesegeschichte ziehen. Daran knüpfte die Düsseldorfer Jiddistin und Amerikanistin Anna Rogel unmittelbar an, indem sie – zunächst mittels einer Fallstudie jiddischer Literatur aus dem 16. Jahrhundert, dann mit Blick auf heute – herausarbeitete, wie sich stereotypisierende Vorstellungen über das Leseverhalten von Frauen über Jahrhunderte tradierten, oder genauer gesagt: Wie sehr das Genre der sogenannten „Frauenliteratur“ von diesen Zuschreibungen profitiert, insbesondere mit Blick auf die Vermarktung – obwohl die Grenzen eigentlich fließend sind und auch viele Männer solche Bücher lesen.

Der Münchner Verlagshistoriker Konstantin Götschel analysierte in mehreren Tiefenbohrungen, wie sich Verlage in der Bundesrepublik als gesellschaftliche und politische Akteure verstanden und positionierten. Er gab zu bedenken, dass es die großen Publikumsverlage heute nur noch selten schaffen, gesellschaftliche Diskurse selbst mitzugestalten, statt sie bloß abzubilden – auch, weil sie keine eindeutige politische Selbstverortung mehr vornehmen. Die Leiterin der Stadtbibliothek Stuttgart, Katinka Emminger, plädierte für eine umfassende Förderung der (auch digitalen) Lesekompetenz und stellte verschiedene praktische Zugänge vor. Aus dem Blickwinkel der psychologischen Forschung zu Identitätsfragen verwies Florian Huber (Bad Endorf) auf die großen Potenziale der Literatur, insbesondere auf die (etwa im Vergleich zum Film) große Rolle der Vorstellungskraft und die von uns allen unterschiedlich gefüllten literarischen „Leerstellen“.

Von der altehrwürdigen Kloster- zur modernen Stadtbibliothek

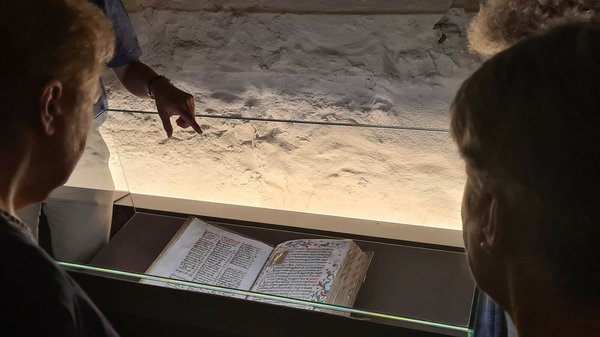

Die zweite Exkursion führte zunächst in die Stiftsbibliothek St. Gallen – eine ehrfurchtgebietende, 1300 Jahre alte Klosterbibliothek der Superlative, die neben vielen anderen Schätzen das erste deutsche Wörterbuch, die wichtigste Handschrift des Nibelungenliedes und den ersten deutschen Text des Vaterunser beherbergt. Im größtmöglichen Kontrast dazu steht die am Nachmittag besichtigte Stadtbibliothek Dornbirn, die erst im Jahr 2020 eröffnet wurde. Mit ihrer modernen Architektur folgt sie der Vorstellung der Bücherei als eines einladenden „dritten Orts“ neben Arbeitsstelle und Zuhause und versteht sich als Treffpunkt, Wohn-, Spiel- und natürlich auch Lesezimmer für die Stadtgesellschaft – ein Konzept, das erstaunlich gut aufgeht, wie die Teilnehmer:innen in der belebten Bibliothek feststellen konnten.

Praxiseinblicke aus dem Lektorat und der Typografie

Die Vorträge des letzten Tages widmeten sich ganz der Gegenwart und der Zukunft des Buches. Mit ihrem praxisnahen Einblick in den Berufsalltag einer Belletristik-Lektorin entromantisierte Anne Scharf (München) dieses Berufsfeld – und machte es zugleich greifbarer und faszinierender, indem sie aufzeigte, welche eigenen Gestaltungsmöglichkeiten Lektor:innen heute teilweise haben und wie manche „Leerstellen“ im Prozess der Genre-„Positionierung“ auch schon von den Verlagen gefüllt werden. Der Münchner Gestalter Michael Wörgötter nahm die Teilnehmenden mit in die faszinierende Welt der Typografie und führte auf einer Reise durch seine persönliche Lesebiografie vor, wie sehr Schrift und Buchgestaltung das Leseverhalten beeinflussen können. Zu guter Letzt dachte der Kölner Literaturwissenschaftler Mattias Bickenbach in einer wohltuend differenzierten Abwägung über die Zukunft des Lesens nach. Weder kulturkritischer „Apokalyptiker“ noch „Evangelist“ des digitalen Lesens, arbeitete er pragmatisch die Vorzüge von Bildschirm und Buch heraus und plädierte für eine „ko-operative Lektüre“.

Nach fünf Tagen abwechslungsreichen Programms mit vielen Anregungen für das eigene Lesevergnügen waren sich viele Teilnehmer:innen einig: Es wird für sie nicht die letzte Reise nach Weingarten gewesen sein.