Von Heike Wagner

Afrika – eine einzige Problemregion? Wie stellen wir Deutschen uns Afrika vor? Wo ist dieses Afrika überhaupt? Stephan Bruckmeier versucht das auf kabarettistische Weise zu beantworten, reiht ein Klischee ans nächste, wichtige, überspitzte – und solche, bei denen dem Publikum das Lachen im Hals stecken bleibt. Dann wird er selber von der Bühne gefegt. Eine Gruppe von Kenianer:innen ruft: Schluss jetzt. „Let Africans speak about Africa!“

Stephan Bruckmeier, deutsch-österreichischer Regisseur, ist wieder mit der kenianischen Gruppe auf Tour – diesmal im Tagungszentrum Hohenheim. „Hope Theatre“ heißt die sozial-politische Theatergruppe aus Nairobi, die Bruckmeier 2009 in den Armenvierteln der Metropole gegründet wurde. Seither trainiert das Ensemble eigenständig und kontinuierlich in Kariobangi, einem Slum im Gebiet der legendär-berüchtigten Mülldeponie von Nairobi, einer der größten in Afrika, wo täglich unsortiert der Müll von vier Millionen Einwohner:innen abgekippt wird, und wo so viele Menschen versuchen, sich wenigstens einen minimalen Lebensunterhalt durch das Sortieren des Abfalls und den Verkauf noch brauchbarer Materialien zu finanzieren. Die Arbeitsbedingungen sind menschenunwürdig, die Luft durch beständige Kunststoff-Brände verpestet.

Im „Hope Theatre“ versuchen die jungen Erwachsenen aus diesen Slumvierteln, sich eine andere Zukunft zu geben. Seit 2012 reist das Ensemble nach Deutschland und Österreich, präsentiert selbstgeschriebene Stücke zu verschiedenen sozialpolitischen Themen und will nicht zuletzt das komplexe Beziehungsgeflecht zwischen Afrika und Europa aus afrikanischer Sicht positiv-kritisch, unsentimental, urban und authentisch beleuchten.

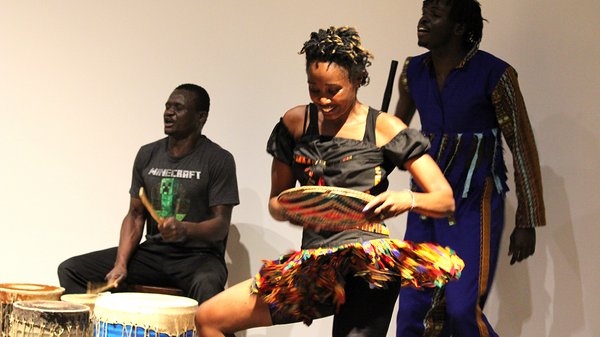

Dies ist also eine der zentralen Botschaften: „Lasst uns Afrikaner:innen über Afrika sprechen und meint nicht immer gleich alles zu wissen! Kritisiert (uns) nicht immer gleich nach euren europäisch-weiß-engen Kriterien! Warum sollen wir auf der Bühne nicht traditionelle Kleidung tragen und nicht tanzen dürfen? Weil das nur Klischees über „uns Afrikaner“ reproduziert und uns erniedrigend darstellt? Warum? Let us dance. We want to dance. Nicht ihr dürft uns vorschreiben, wie wir uns darstellen und was wir unseren Kindern über Afrika beibringen. Sie wollen Tradition und Moderne sein; sie wollen bestimmen, wie ihr Weg ist.“

Nein, sie wollen auch keine NGOs, die immer nach Kenia in ihres Slums kommen, Geld auf dem Umweg über die Regierung ausgießen und überhaupt nicht sinnvoll fragen, was sie wirklich brauchen. Sie wollen mitreden. Gleichzeitig, so betonen sie im anschließenden Gespräch – und gerade auf den Austausch mit dem deutschen Publikum legt das „HopeTheatre“ Wert – möchten sie sehr wohl Projekte, die ihnen auf die Beine helfen. Es geht eben um Partizipation und gemeinsame Entwicklung von Zielen, es geht um das tatsächliche, vollständige, geduldige Umsetzen von Projekten, was oft nicht geschieht: dann stehen wieder nur halbfertige öffentliche Toiletten in der Gegend herum – wenn das investierte Geld überhaupt am Ziel ankommt und nicht in der großen Korruption unterwegs verschwindet.

Es gibt dann tatsächlich einen kleinen Tanzkurs für Leute aus dem Publikum, es gibt die witzigen Pointen in diesem afrikanisch-politischem Kabarett und im Spontangespräch mit den Anwesenden, es gibt so etwas wie urplötzliche Wenden in der Erkenntnis, Einsichten, die verblüffen – und nachdenkliches Schweigen im Saal hinterlassen. Etwa dann, wenn Mitglieder des Ensembles zur Abwechslung über ihre Eindrücke von Deutschland erzählen: Dort wird ja so viel von Ökologie geredet! Und im Zweifel anders gehandelt. Moment: Wie kommt da plötzlich dieser Laubbläser auf der Bühne?